1908年6月18日

ブラジルに移り暮らした日。

初出はGENERATION TIMES vol.10(2008年3月発行)に掲載。特集テーマ『時を拓く』で「100年間の時代史」を描く中で、100年前の「1908年」にブラジル移民100周年だったことを知り、現地取材に赴きました。「労働者」として大都市・サンパウロに移住した人たちではなく、アマゾンに「開拓移民」として移住した人たち。あまりに過酷で、逞しい日本人移民の記録です。

1908年4月28日午後5時55分。乗客船『笠戸丸』に乗って791名が神戸港を出発した。針路は、ブラジル・サントス港。50日間もの時間を経て、6月18日、日本人が初めてブラジルの地へ移住した。

あれから100年。「移民」と聞くと、外国から日本に訪れてくる「デカセギ労働者」を想起させる。しかし、日本人にも確かにそういう時代があった。家族を助けるため、祖国を助けるため、「海外雄飛」という名のもとに、遠い異国に移り住んだ『ニッケイ』と呼ばれる日本人たち。どんなに劣悪な環境であれ、自分でやらなければ何も生み出されない。彼らは「目の前にある現実」を開拓した。

時の流れに翻弄されながらも積み重ねた軌跡は、人類の歩んだ歴史に、少し似ている。

文:伊藤剛 写真:竹内裕二

写真提供(モノクロ):JICA横浜 海外移住資料館

ブラジル北部・アマゾンの河口流域に位置する人口約6万の小さな町、トメアス。長い2本の道が交差する『クアトロボッカス(十字路)』を中心に、飲食や雑貨店、公共施設、住居などが連なり、大型のトラックとバイクがひっきりなしに行き交っている。一見すると何でもない田舎町。けれど町を少し離れれば、アマゾン特有の原生林に囲まれている。そう、ここは80年前までは、原生林が生い茂るただのジャングルだった。

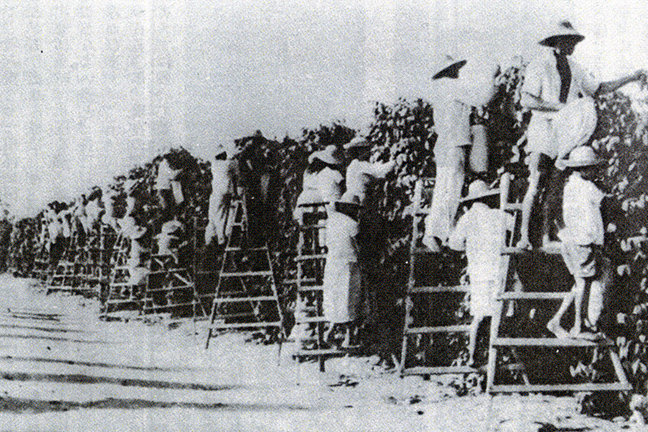

初めてブラジルに渡ってから20年が過ぎた1929年。灯りひとつない闇夜のアマゾン川を、ゆっくりと時間をかけて上流へと向かう一隻の船があった。朝もやを抜けると、ジャングルの中に現れる小さな波止場。9月22日午前8時半、43家族・189名がアマゾンへの第1回移民団としてここトメアスに到着した。彼らは今までとは異なる目的を持った渡航者。それまでは、いわゆる農園主の下で労働者として働く「雇用移民」。一方、彼らは自営農となる「開拓移民」。自分で耕地を切り拓き、農園主となるために渡航してきた移民たちだ。

もともと、トメアスを管轄する州知事が親日家であり、広大なアマゾンの土地の提供を約束したことで、この移民計画は動き始めた。日本政府は、ブラジルでの経済活動が盛んであった鐘淵紡績(株)と提携し、『南米拓殖株式会社』(以下、南拓)を設立。土壌に合う農作物を見つけて指導するなど、現地の監督的な役割を担う。「開拓移民」とは聞こえはいいが、当時の日本人にとって「緑の地獄」と称されたアマゾン。その厳しさは想像を絶する。

「入植してからしばらくの間は、ずっと苦労の連続でした。医療施設はないから、野に咲く薬草で治したりしていたものです」

第1回移民団として入植してから、一度も住居を移動することなく暮らしてきた山田元、80歳。広島県で農家を営んでいた両親に連れられ家族4名で渡航した。当時2歳。「石にかじりついてでもここを離れちゃいかん。日本を出た以上、ブラジルに骨を埋めるつもりでいろ」と父親に言われ続けてきたという。

元同様、幼い子どもを一緒に連れて来た家族は大勢いた。ブラジル移住者は、単身ではなく“家族”移住者が多いことが特徴的だ。しかし好んで渡航するには、あまりにアマゾンは未開の地。こんな僻地へと政府が移民を送ることになったのには、それなりの「時代の理由」が存在する。

その時代の理由

日本の「移民の歴史」は、ブラジルよりも少し前に遡る。政府として公式に移民政策を行ったのは1883年のハワイ。明治維新以降、日本は急激な近代化を推し進めていた。結果、都市へと人が流れ、農村が崩壊し始める。しかし、彼らを労働力として受け入れられるほど、当時の都市は成熟していない。その余剰人口が移民を生む背景となる。第1回ハワイ移住への申込数は2万8千人にも上った。

やがて、このハワイを基点に「アメリカ本土」へと渡っていくルートが確立する。日本に比べれば高賃金だが、アメリカ国内では低賃金。故郷に錦を飾ることを夢見て、過酷な農園労働に耐えた結果、アメリカ人の仕事を奪うことになり「黄色人種排斥」「排日運動」へと発展した。1907年、アメリカ側は日本人の渡航に厳しい制限を設け、受け入れ先に困窮した日本政府が次の移民先として選んだのがブラジルだった。

後にアメリカで施行された『排日移民法』は、さらに日米関係を悪化させる。日本人の渡航を“全面”禁止とする法案。人権問題にも関わる内容に、当時のアメリカ大統領クーリッジも「法案については遺憾に思う」と否定的な態度だったが、時代はそれを許さなかった。この1924年というのは、4年に一度のアメリカ大統領選挙。法案に賛成していた大都市カリフォルニア州の意向を無視することはできなかった。

一方、その前年の日本では『関東大震災』が起きていた。大量の死者と都市機能の崩壊。未曾有の被害をもたらした。二年後、心機一転と『昭和』が始まったのも束の間、時の大蔵大臣の失策により、銀行の取り付け騒ぎから金融不安に陥る。さらには、好景気を続けてきたアメリカの株価が一夜で大暴落。そこから端を発した1929年の『世界恐慌』は、世界各国に連鎖し、第二次世界大戦へと向かう火種をつくる。日本もその影響は免れなかった。都市では中小企業の倒産が相次ぎ、失業者が街に溢れた。生産の中心であった生糸の輸出は激減。農村は大きな打撃を受け、「欠乏児童」や「娘の身売り」などが急増して社会問題化する。

このような社会状況のなか、国民の受け入れ先を確保し、領土を外部に広げる「移民政策」は、国家として重要な政策だった。たとえそれが僻地のアマゾンであったとしても、「海外雄飛」というロマンに溢れたスローガンを掲げることで、移住を斡旋することは至上命令だったに違いない。ブラジルへと渡った当時の小学生の作文から、その状況が透けて見えてくる。

「お国のために、私はブラジルへ行きます。日本は毎年人が100万人も増えるそうです。こんなに増えては仕方がありますまい。こんなお話をお父さんからも先生からもお聞きした。私は外国へ行って働くことは、お国のためだと思います。人が多ければ暮らしに困ります。暮らしに困れば、悪いことをするようになります。それで私は、暮らしに困らないところがあれば、そこへ行って働いてみたいと思っていました。ブラジルに行って一生懸命働いて、たくさんの貯金をして、お国のために尽くします。日本の国はお金が少ないそうですから、外国で儲けて日本の国を豊かにしたいと思います」

(熊本県尋常小学校4年)

誰もが祖国のためにと決意を固め、何年かしたら日本に帰るつもりでいた。

緑の地獄に落ちて

トメアスに暮らす澤田哲(88歳)もまた、移民当時は10歳の小学生だった。すでにハワイに移住していた伯母から「外国へ行った方がいい」と提案され、1929年12月にトメアスへと向かう。

「ブラジルに来て初めて米を食べました。それまで粟しか食べたことはありませんでした」と語る彼の言葉からは、当時の日本の貧しさが窺えるが、どん底の日本から出発して彼らを待っていたのは、日本以上に悲惨な状況だった。

農業に必要な井戸の水脈は掘り当てられておらず、耕地も整備されてはいない。一本ずつ本を切り倒し、農地を作ることから始めた。切り倒した木を灰にして初めて「耕地」となる。そこに南拓が指定した永年作物のカカオを植えた。しかしカカオはまったく育たず、作った米は思ったように売れない。ブラジル人にとって米は主食ではなく、野菜の一種だったのだ。南拓に対する借金だけが大きく膨れ上がっていった。

彼らを苦しめたのは、経済状況の悪化だけではない。『黒水病』や『マラリア』といった日本人に馴染みのない病気が容赦なく襲う。病院はもちろん、医者もいないジャングルの中で、次々に病に侵され死者が続出。特にマラリアの猛威は凄まじく、年の始まりに158名であった感染者が、年末には3065名に膨れ上がった時もある(1933年時)。澤田家も例外ではなかった。

1937年5月、深夜に突然体調を崩した母親は、黒水病により12時間後に亡くなった。同年10月、父親もまた母を追うようにしてマラリアで死去。たった半年の間に両親を二人とも亡くした。哲が、17歳の時だった。

「それまでは、いつか日本に帰るものだと思っていました。でも、両親がここで亡くなってからは“自分はここで死ぬんだ。ずっとここで暮らしていくんだ”と強く決意しました。当時5歳の弟がいたんですが、子どもがいない知人から“養子として育てさせてくれないか?”とお話をもらったんです。けれど断りました。“兄弟誰一人としてバラバラになってはいけない”と。あの頃は本当に惨めなものでした。でも、私たちだけではなかったですから」

あまりに過酷な状況に、トメアスを立ち去った者もいる。第4回移民団においては、この事実を聞くにつけ、全員がトメアスには上陸せず大都市へと去ってしまった。

「棄民」となったとき

1935年4月3日。トメアス移民は絶望の淵に立たされた。南拓が、直営農場、農業試験場を廃止して、開拓事業を断念。事実上の撤退を行ったのだ。その頃の日本国内では、『満州事変』(1931年)以来、目先の利益のみを考慮して、「開拓事業」のアマゾンよりも「植民地政策」の満州を優先する意見が多勢を占めていた。本来まったく意味合いの異なる「領土拡大」政策を同じ秤にかけること自体が、時代の流れをよく表している。

移民たちは紛糾した。もちろん日本の事情など知る由もない。突如、僻地に置き去りにされることになったのだ。事業は縮小され、仲間同士の争いもあり、トメアスを離れる者は後を絶たなかった。しかし都市へと移動できた者は、資金があり、年寄りや乳飲み子がいなかった移民たち。それすら適わなかった者たちが、この過酷な地に残ったのである。

それから6年。生きるだけでも精一杯だった彼らに、時代は残酷さを増して追い討ちをかけた。1941年12月8日、日本軍の真珠湾攻撃により『太平洋戦争』が勃発。翌年、ブラジル政府は日本との国交を“断絶”する。突如、彼らは敵地の中に放り出されてしまった。同年8月には、トメアス近郊のべレン沖で、ナチス・ドイツの潜水艦によってブラジル商船が撃沈。この事件により、ドイツと同盟国だった日本人への「反日感情」は高まり、家や商店などの焼き討ち事件が多発する。敵国移民の危険を察したブラジル政府は、トメアスを「収容所」に指定し軟禁した。

信頼していた会社に見放され、祖国とは断絶し、新しい移民が入植してくることもない。彼らは完全に孤立した。それでも哲を始め、移民たちは信じ続けていたという。「日本が負けることはない。戦争が終われば必ず迎えに来てくれる」と。

しかし、日本は敗戦した。東京は大空襲にあい、沖縄は戦場となり、広島と長崎には原爆が落ちた。迎えに来るどころか、国内の崩壊を目の前に、外に目が向けられることはない。1945年8月15日、正午。天皇による玉音放送は、日本人にとっては「敗戦」の瞬間だったが、彼ら移民にとっては「棄民」となった瞬間なのである。

敗戦の深い傷

終戦後の日本。失業者は1300万人にも及び、国民一人当たりの摂取カロリー量は、現在の最貧国にも見られないほどの数字。さらに政府の頭を悩ませたのは、人口増加の問題だった。人口の増加率は、明治以来最高の数字を記録。いわゆる『団塊世代』の誕生だ。満州など植民地からの復員軍人と引き揚げ者も600万人以上いた。

この時点で、「移住政策」の必要性は政府内で再認識されていたはずだが、積極的に取り上げることは簡単なことではない。なぜなら、敗戦国となった当時の日本には「海外移住=侵略行動の一環」といった認識があったからだ。

時代の変化は1952年に訪れる。日本政府にとって念願であった『サンフランシスコ講和条約』の発効。アメリカを始めとする連合国に対しての平和条約で、これによって初めて日本は「国家」としての主権を取り戻すことができたのである。

一方、欧米も終戦後の激動の時代を迎えていた。主戦場となったヨーロッパでは、大量の難民が発生。その数は1千万人を超える。アメリカは、ヨーロッパ以外にも拡大した『難民救済法』を制定し、極東地区からも受け入れを決定。しかし、排日の意識はまだ根強く、条件に見合う日本人は限られている。「侵略国」「残虐なる国民」という烙印を世界的に押された戦後日本人への目は厳しく、アメリカに限らず受け入れ国は、そうそう簡単に見つかるものではなかった。

「受け入れてくれる場所であればどこへでも」というのが、日本政府の正直な心境だったに違いない。

そんな時代に手を差し伸べたのは、他でもない、戦前に移住した移民たちだ。

トメアスの志、再び

1953年6月25日。神戸港を出発した『あめりか丸』は、27家族を乗せて到着した。11年ぶりとなる新しい移住者。戦前、トメアスに移住してきた家族は全部で352家族・2104名。その間、伝染病や会社の撤退などにより、276家族・1603名がこの地を離れた。実に8割近くにも上る。国交断絶してからは、わずかな家族だけで細々と暮らす「暗黒の時代」が続くことになる。

ところが、戦後移民が到着した時、トメアスは入植以来初の好景気で活気に満ち溢れていた。後に伝説となる『ピメンタ景気』だ。ピメンタとは「コショウ」のことで、この小さな町で生産されたピメンタが大当たりした。最盛期にはブラジル国内の40%も占め、ブラジル政府の許可を得ては海外にまで輸出。「トメアスから世界市場へ」という元来からの夢を果たすことになる。当時、ピメンタの小さな黒い一粒が「黒ダイヤ」と呼ばれたことにも、その勢いが表れている。

そもそも、コショウの主な生産地は東南アジア。しかし、第二次世界大戦で日本が東南アジアを次々に植民地化したことで、復興に時間を要し、コショウ市場は他に供給を求めたのだった。時代は皮肉なまでに、歴史の中に光と陰を生み出す。もっともこの物語の芽は、トメアス開拓当初の時代から育まれていたのだが。

遡ること20年前。1933年、新たな移民船がトメアスへと向かう航海中でのことだった。一人の乗船客が船内で亡くなり、途中で埋葬するため船は予定外のシンガポールに立ち寄る。その時、下船することの許された移民監督官が偶然見つけたのが、ピメンタの苗だった。何気なく購入した20本の苗木。枯らさないようにと船中で水をやり、何とかトメアスの南拓試験場に運んできたものの、根付いたのはわずか2本。やがて南拓が撤退を決めた時、その苗木は二人の移民に託された。しかし、これがそのまま成功物語へと結びつくわけではない。戦争が始まり、トメアス移民が軟禁される「捕虜の時代」へ突入するからである。

戦時下の州政府の管理は厳しかった。日本語の書物は没収され、三人以上の集会の禁止。自分たちで作った生産物の「販売権」は奪われる。彼らに許されたのは、忍耐と沈黙しかない。待ちに待った「日本終戦」の知らせは、彼らを移民から棄民へと変えていくことになった。が同時に、この土地で生き抜く「本当の決意」をした瞬間でもある。歴史は節目を作るが、自分の人生は終わらない。

1946年3月、トメアスの若者17人を中心に『農民同士会』を結成。哲を始め、当時18歳だった弟・照男もメンバーの一人だった。兄とは違い「トメアスにずっと住むつもりではなかった」という彼は、心を満たす“何か”をずっと求めていた。

挑むべき相手は、ブラジル州政府。自分たちが生き残るためには、管理下に置かれた「販売権」を取り戻さなければならない。彼らがまず考えたのは、船を持つことだった。船さえ持っていれば「自営できる能力」を州政府にアピールすることができる。無謀にも“船造り”に挑戦したのだ。メンバーには大工が一人いるだけで、あとは全員素人。誰一人、船を造ったことなどない。3カ月の予定は7カ月になり、予算も当初の3倍に膨れ上がった。エンジンは、南拓に置き去りにされていた自動車のものを使った。

11月18日、船は完成した。大人たちの不安をよそに、農民同士会の若者はベレン港に向けて出発。哲は懐かしそうに当時を振り返る。

「今思うとずいぶん無茶をしたもんです。怖いもの知らずだったんですね。でも、途中で怖くなって、最初の川の曲がり角で戻りましたよ。見送ってた大人たちは“もう帰ってきたぞ”って(笑)」

積み過ぎた荷物を減らして再出発する。途中の故障、実に17回。弟の照男は、このとき入植以来の「希望」が心に芽生え始めていた。それもそのはず。1歳で移住した彼にとって、この日が人生において初めて故郷を出る瞬間だったのである。

州政府との「販売権」の交渉も、ポルトガル語に精通していた哲を筆頭に、何度も交渉を重ねて成功を収める。

「このままじゃ生きていけない。このままじゃ駄目だって、ずっと思っていました。戦争に負けてもう行くところはない。サンパウロでも日本でも、戦後はどこに行っても大変なんだ。だからここで生きるんだと、頑張るしかないんだと」

時代は、選べない。翻弄されながらも、ただ切実に「生きること」を選択するだけ。この若者たちの無謀さと生きることへの必死な思いが、後のピメンタによる世界進出の物語へと繋がったのである。

農民同士会が造った本造船。彼らがつけた名前は『ウニベルサル号(Universal)』。世界に向けて羽ばたいていく、という意味だ。

誰も知らない歴史のなかで

2008年、現在。ブラジルの好景気を支えるのは、そこに暮らす140万人以上もの日系人。移住100周年を迎えるなか、両国ではさまざまなイベントが企画されている。ピメンタ景気後、再び苦しんだトメアスも、『アサイー』のジュースが人気を博し、アマゾンならではの森林農業『アグロフォレストリー』は世界中の環境専門家から注目され、メディアもこぞって関心を示している。

しかし、忘れてはいけない。わずか80年前、ここトメアスには何一つなかったのだ。原生林に囲まれた「原始的な時代」から、少しずつ大地を切り拓いて「農耕」を始めた。病を治す病院ができ、歴史を伝える学校が、文化を受け継ぐホールができた。ガスを灯した営みは、やがて工業化で電気へと変わり、大自然アマゾンと共に暮らす彼らは、その経験から「環境問題」へと意識を巡らす。そんな「開拓移民の歴史」は、人類が何百万年もかけて歩んできた歴史と重なる。

だからこそ、彼らは肌身で知っている。移動し交流することでしか、人類は発展しないということを。ゼロから出発した「戦前」移民。成功の後に訪れた「戦後」移民。その境遇の違いに、世代や時代の嫉妬や断絶はないのか? 哲は、確信を持ってこう答えた。

「私は“戦前あっての戦後。戦後あっての戦前”だと思っています。新しい移民が来てくれることを、ずっと待ち望んでいましたから」

一番少ない時期には、わずか38家族だけになったトメアスは、新しい入植者が来なければいずれ「近親婚」となる。知識も技術もまた、新しい人の流れによってしかもたらされない。

1991年5月。哲は、実に60年ぶりに、祖国日本へと帰省した。経済状況は見違えるように変わり、都市の風景も、農村の風景も変わっていた。けれど一番驚いたのは、別のことだった。

「60年ぶりに再会した“親戚”が、とても冷たかったんです。同じ“日本人”で、同じ“家族”なのに。本当に寂しいことでした」

日系移民たちの歴史は、教科書にはほとんど登場しない。だから、時おり流れるメディアのニュースでその存在を知る。過剰報道されるのは、日本に『デカセギ』で来ている日系二世や三世の事件。なぜ日本から移り住んだのか。なぜ日本に働きに来ることになったのか。その背景を知ることはない。どこか「移民は自分の意思で行ったのだから苦労は仕方がない」と、そんな冷たい世間の風潮さえあるのかもしれない。

戦前に移住した数は、延べ18万8千人。政府はブラジルへと移民を送り続けた。その歴史には名を残さない「幻の渡航」も存在する。

日本とブラジルが国交を結んだ1895年。実はこの時点で、アマゾンへの移住契約はすでに結ばれていた。しかし、“ある理由”によりそれは幻と終わる。一方、都市部サンパウロの交渉も何度も挫折した。“いよいよ出港4日前”というタイミングで「コーヒーが暴落した」との電報により中止になったケースもある。それほど「移住政策」というのは一筋縄ではいかないものだ。しかし、移民会社はその間にも続々と生まれ、一時は60社近くも乱立。利益を上げるためには一人でも多くの移民を集めなくてはならない。

「金のなる木コーヒー」と宣伝文句が過剰になるのは当然だった。ラジオもテレビも存在しない時代。移住希望者が入手できた情報は、政府の発行する『募集要綱』のみ。国が提示した条件だからこそ、土地や家財道具などすべてを処分して渡航の決意をした。

「アマゾンに移住させることは、わが国民を死地に陥れるのと同じようなものだ」(要旨)

駐ブラジル公使の珍田捨巳が、現地調査をして日本政府に報告した内容。これが、アマゾンの初渡航が幻となった“理由”である。

それから30年後。結局、政府はアマゾンへと移民を送り出した。緑の地獄の素顔が、たった30年で変わるはずもない。彼らが渡航後に異議を唱えるには、その距離はあまりにも、遠い。

敗戦後の1947年9月15日。ピメンタ景気が訪れる前のトメアスでは、重要な決定が下された。祖国日本の再建に役立つようにと、自分たちの事業資金を割いて5コントスという「戦災救援金」を日本政府に送金することにしたのだ。当時の日本円にして「約5万円」。豆腐が1円の時代である。

トメアスに限らず、北南米の移民たちも祖国を再建しようと、食糧、衣類、医薬品などの「救援物資」を数多く送った。異国の地で、今も野球を楽しみ、カラオケで歌う移民たち。彼らが日本を忘れたことは、一時もない。それが教科書には載ることのない、彼ら移民の歴史。

参考文献

『日系ブラジル移民史』(三一書房)高橋幸春

『外務省が消した日本人』(毎日新聞社)若槻泰雄

『百年の水流』(トッパン・プレス)外山脩

『アマゾンで日本人はガランチードと呼ばれた』(国際青少年自然科学センター)中根一眞

『みどりの大地』トメアス-開拓五〇周年祭典委員会

『アマゾン日本人による60年の移住史』汎アマゾニア日協会編