ダイガクセイ白書/辞書/図鑑(文京学院大学)

大学生による大学生のためのリサーチ研究

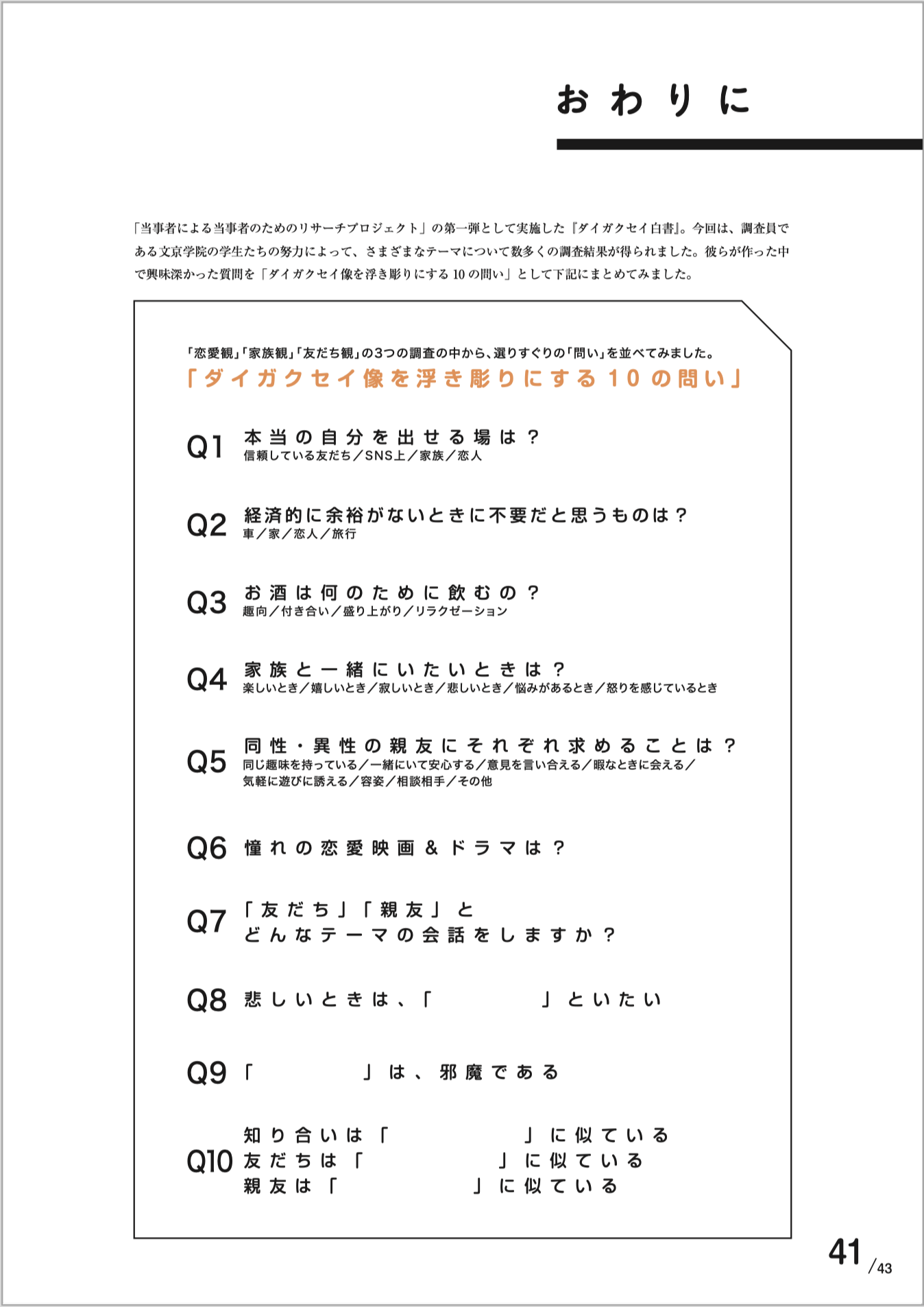

社会調査やリサーチを“ある種のコミュニケーション”と捉え直し、「当事者による当事者のためのリサーチプロジェクト」として大学生のリアルな実態を浮き彫りするために実施されたものです。

ダイガクセイ白書

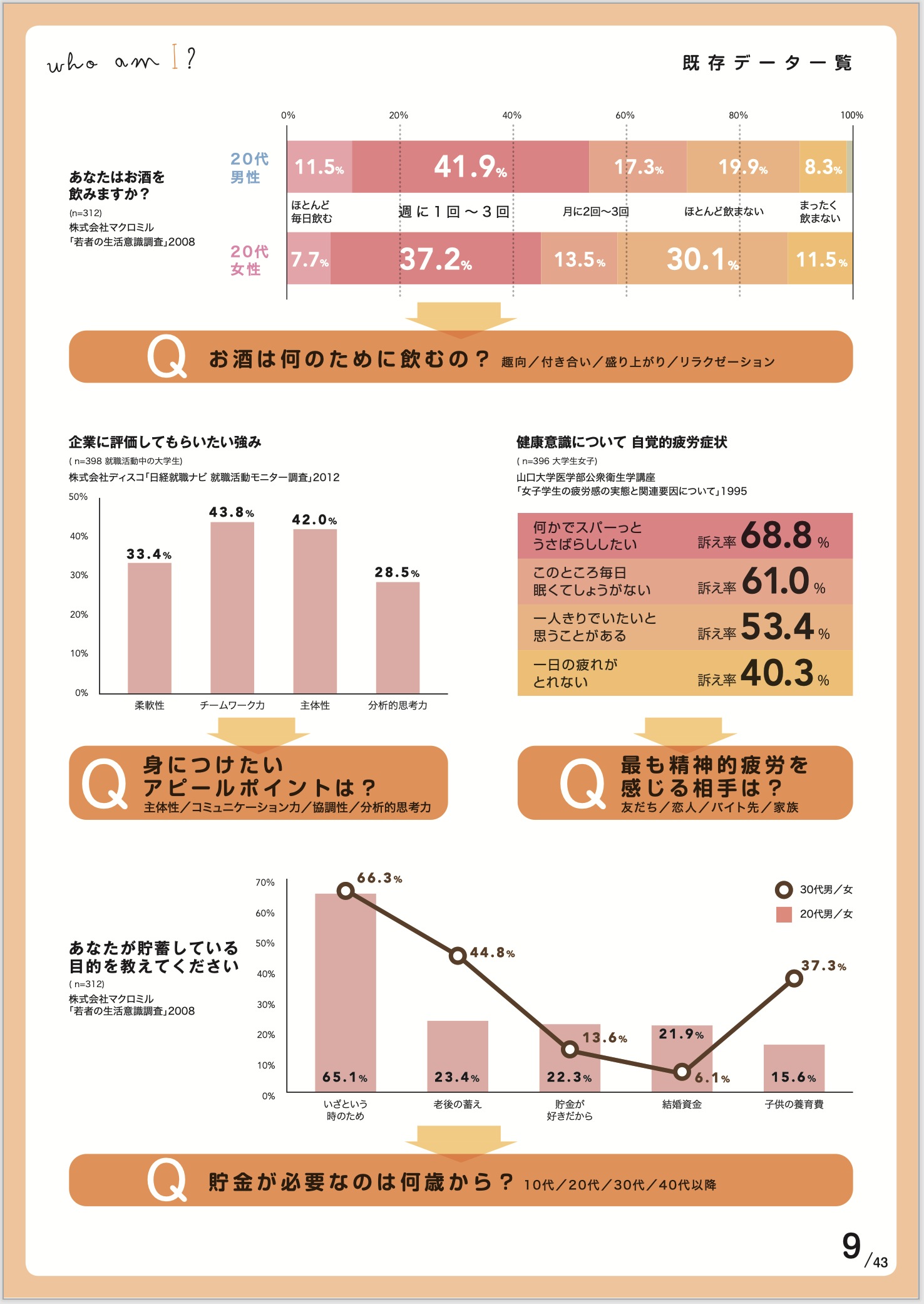

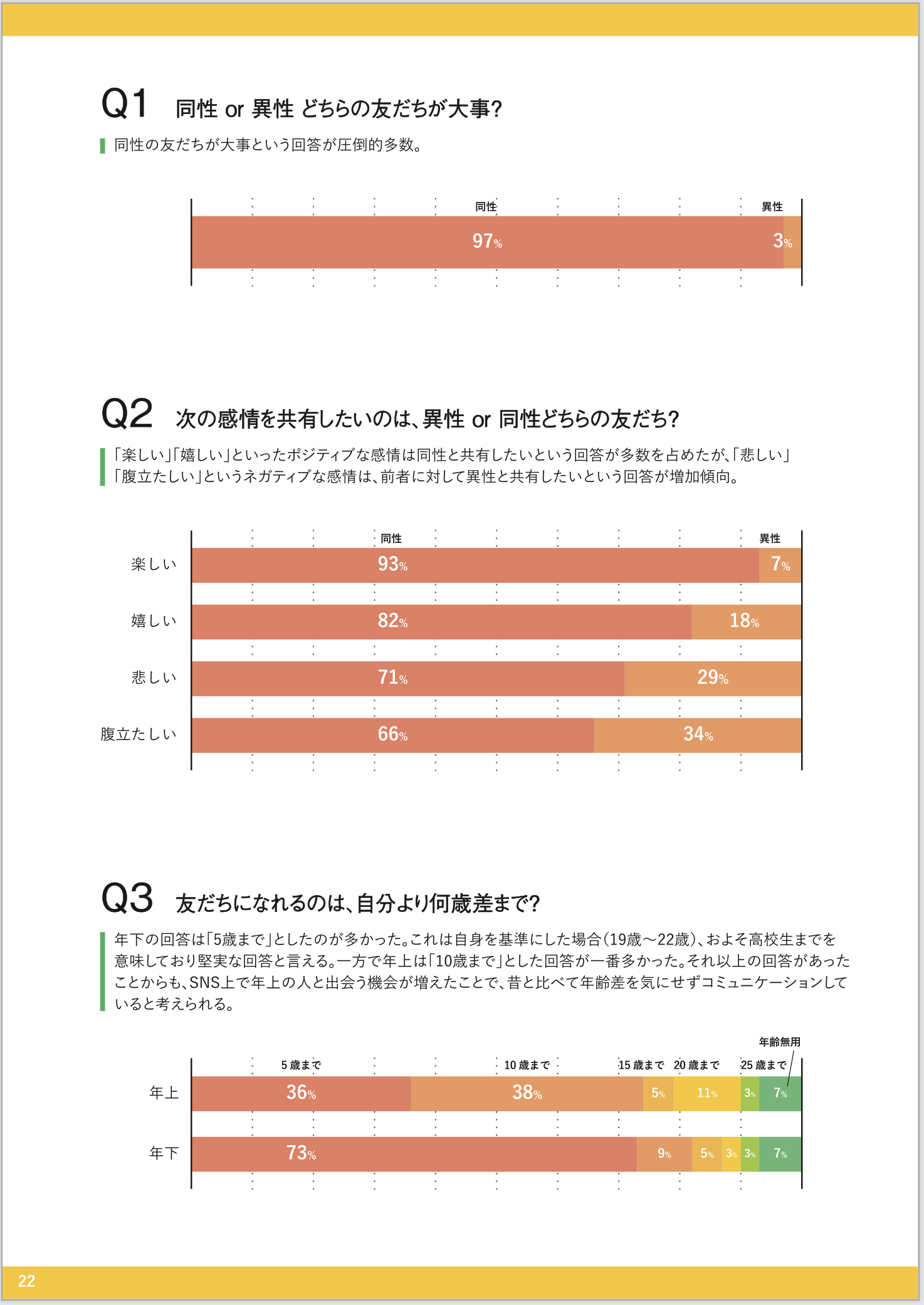

大学生のリアルな「価値観」を知る定量リサーチ調査

これは、社会調査やリサーチを“ある種のコミュニケーション”と捉え直し、「当事者による当事者のためのリサーチプロジェクト」の第一弾として、文京学院大学の学生たちと一緒につくった『ダイガクセイ白書』です。

世の中には、さまざまな「世代」に関する調査データが溢れています。特に「最近の若者は…」「バブル世代って…」「団塊世代の特徴は…」など、“世代”を分析するものが多く存在しているため、それらの調査結果から「この世代はこういう集団」とラベルが付けられてしまいがちです。若者世代に関しても同様で、「モノを買わない若者」「恋愛をしない若者」「お酒を飲まない若者」など、さまざまな調査機関によってカテゴリー化されています。

本調査では、まずそれらの調査に対する若者自身の“違和感”を整理し、自分たちの実感に近い質問を考えて、友だちに、知らない大学生に、自分たち自身で問いかけました。

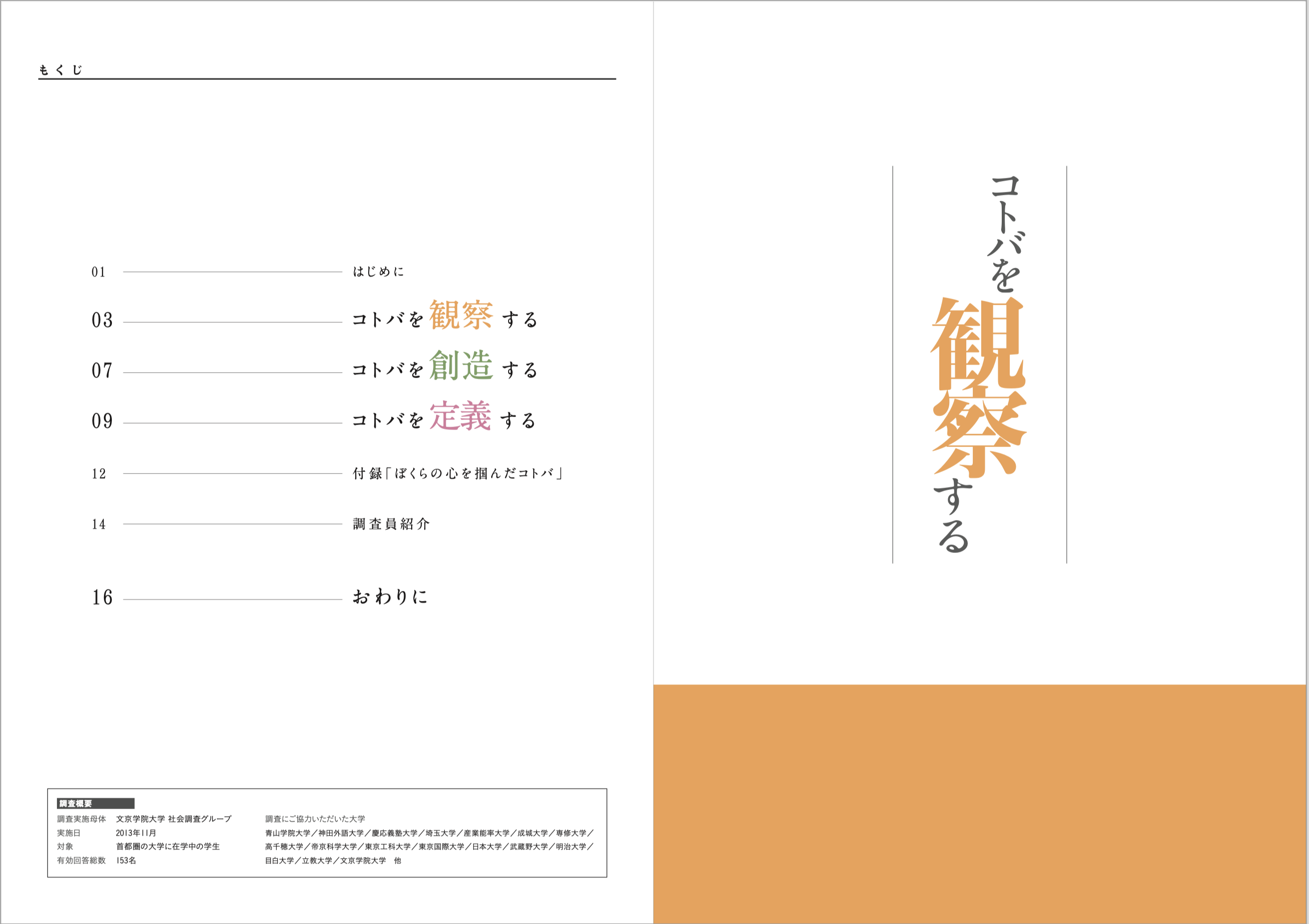

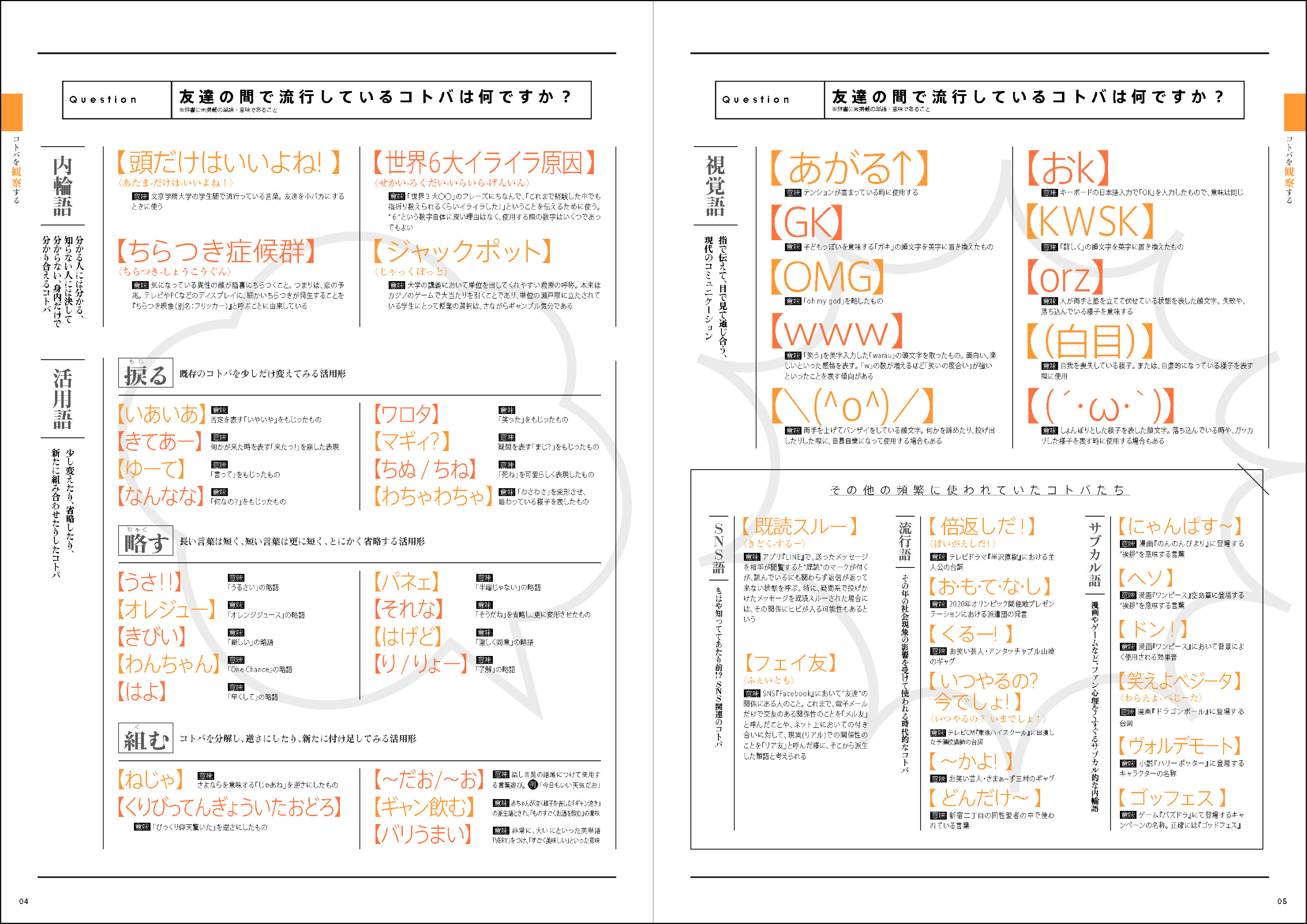

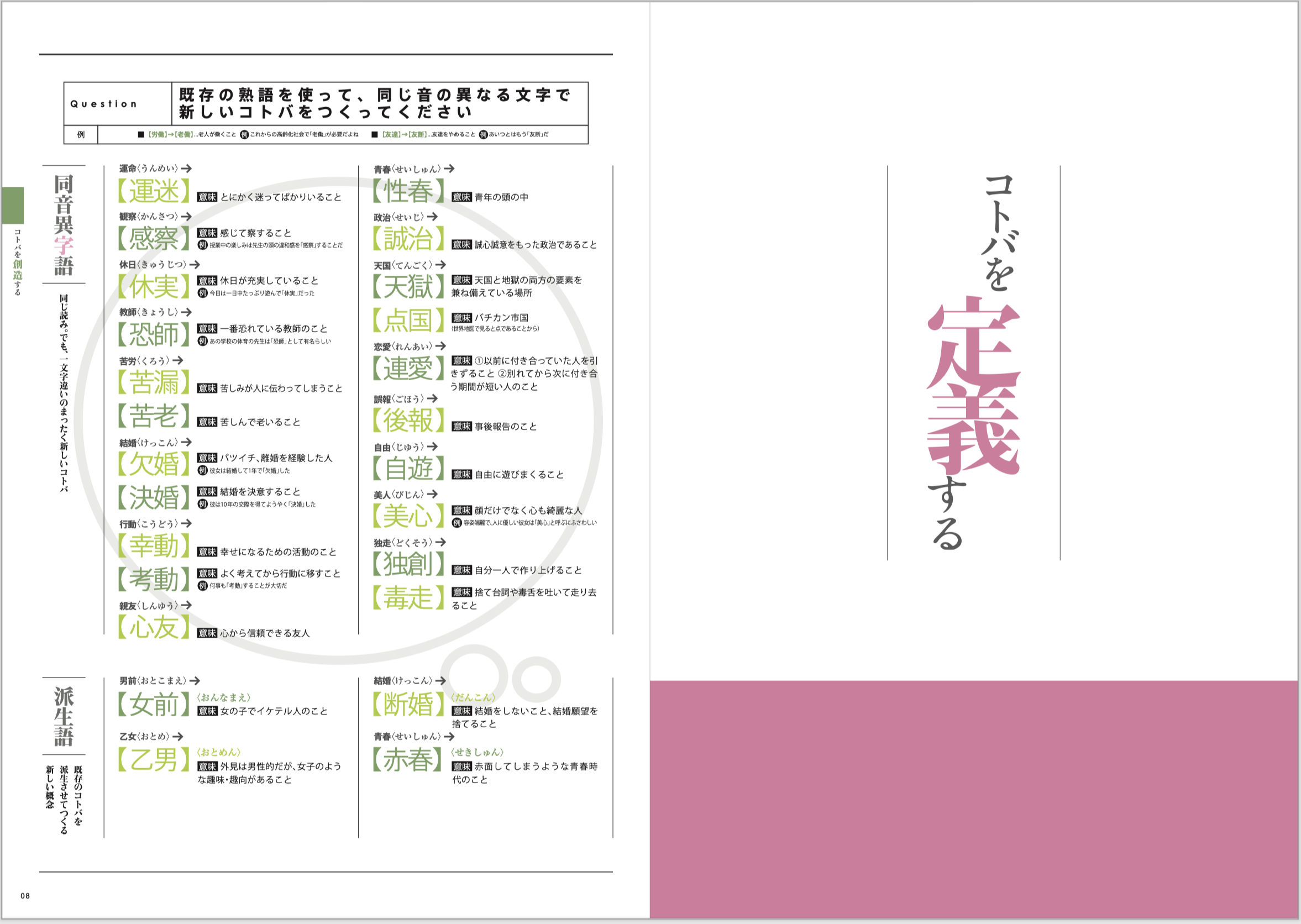

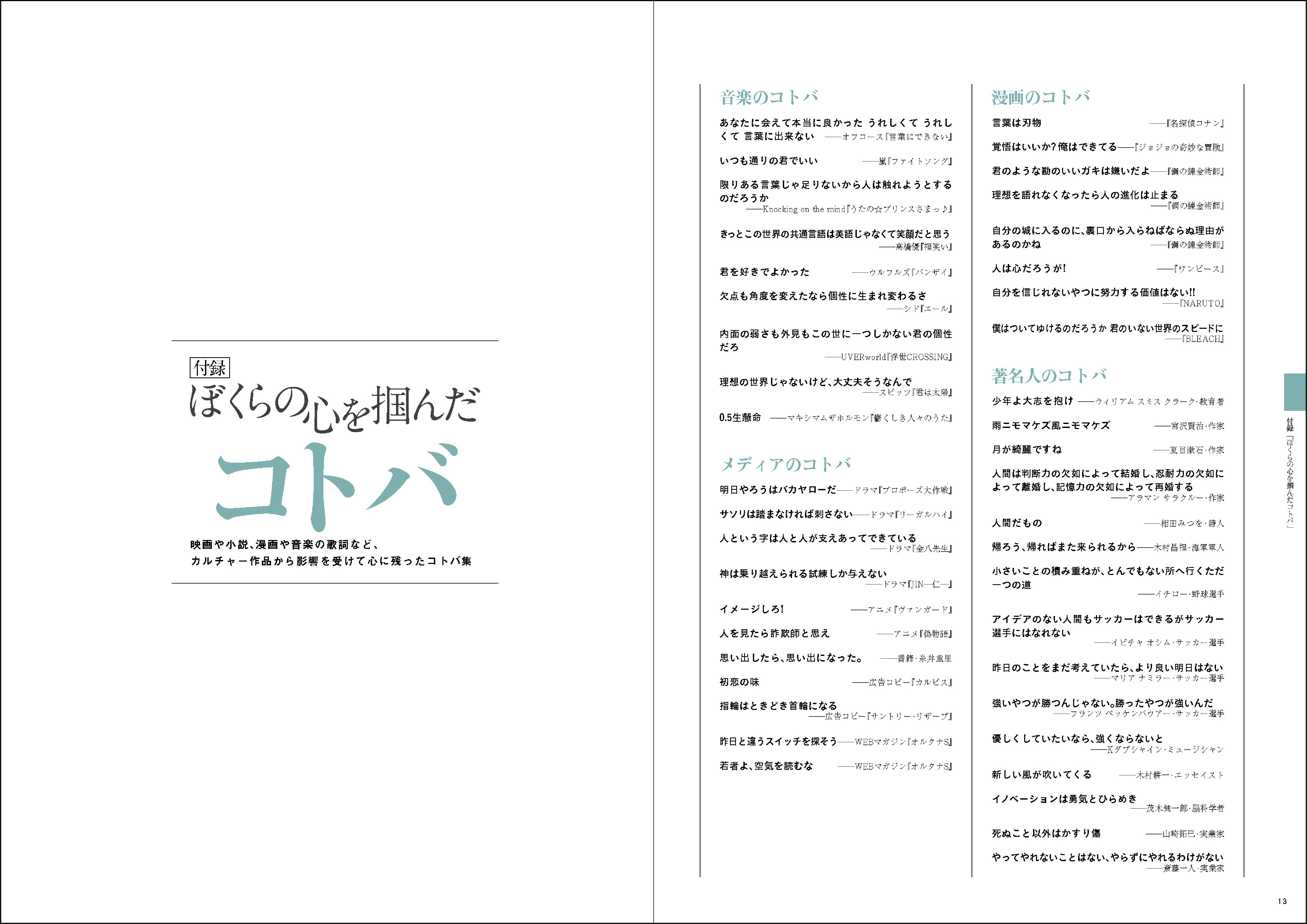

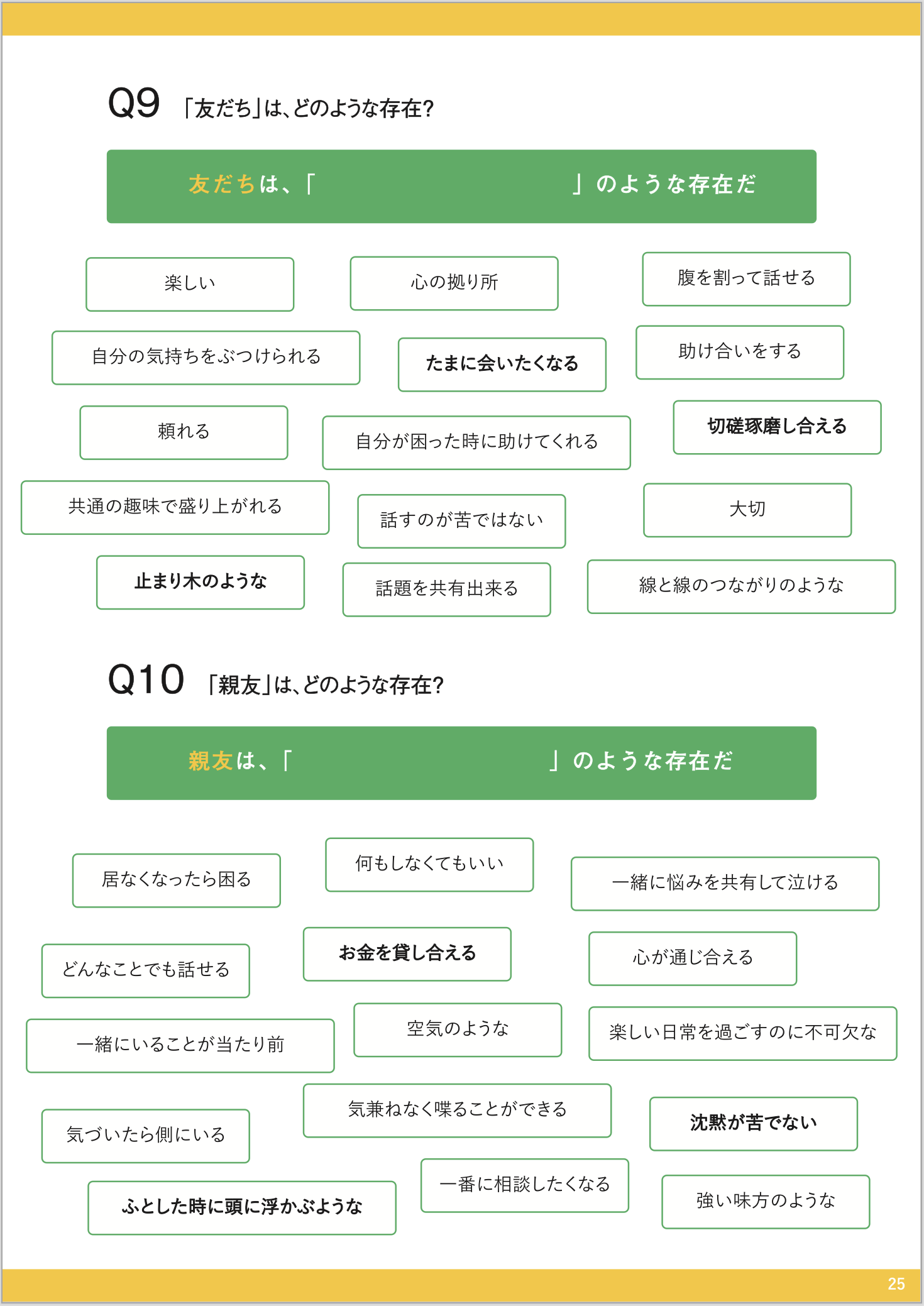

ダイガクセイ辞書

大学生のリアルな「コトバ観」を知る定性リサーチ調査

これは、「当事者による当事者のためのリサーチプロジェクト」の第二弾として、文京学院大学の学生たちと一緒につくった『ダイガクセイ辞書』です。

本調査は「コトバ」にフォーカスをあてています。普段は、意識することなく使いこなしているはずなのに、改めてその意味を問われると戸惑ったり、似た単語の意味の違いを説明できなかったり、コトバとは実に不可思議なコミュニケーションツールです。だからこそ、そこに一人一人の、もしくは時代ごとの価値観が表れると考えました。

第三者だからこそ分かることと、当事者にしか分からないこと。コトバの価値観について、大学生が、大学生に、聞きました。

ダイガクセイ図鑑

大学生のリアルな「生態系」を知る定性リサーチ調査

これは、「当事者による当事者のためのリサーチプロジェクト」の第三弾として、文京学院大学の学生たちと一緒につくった『ダイガクセイ図鑑』です。

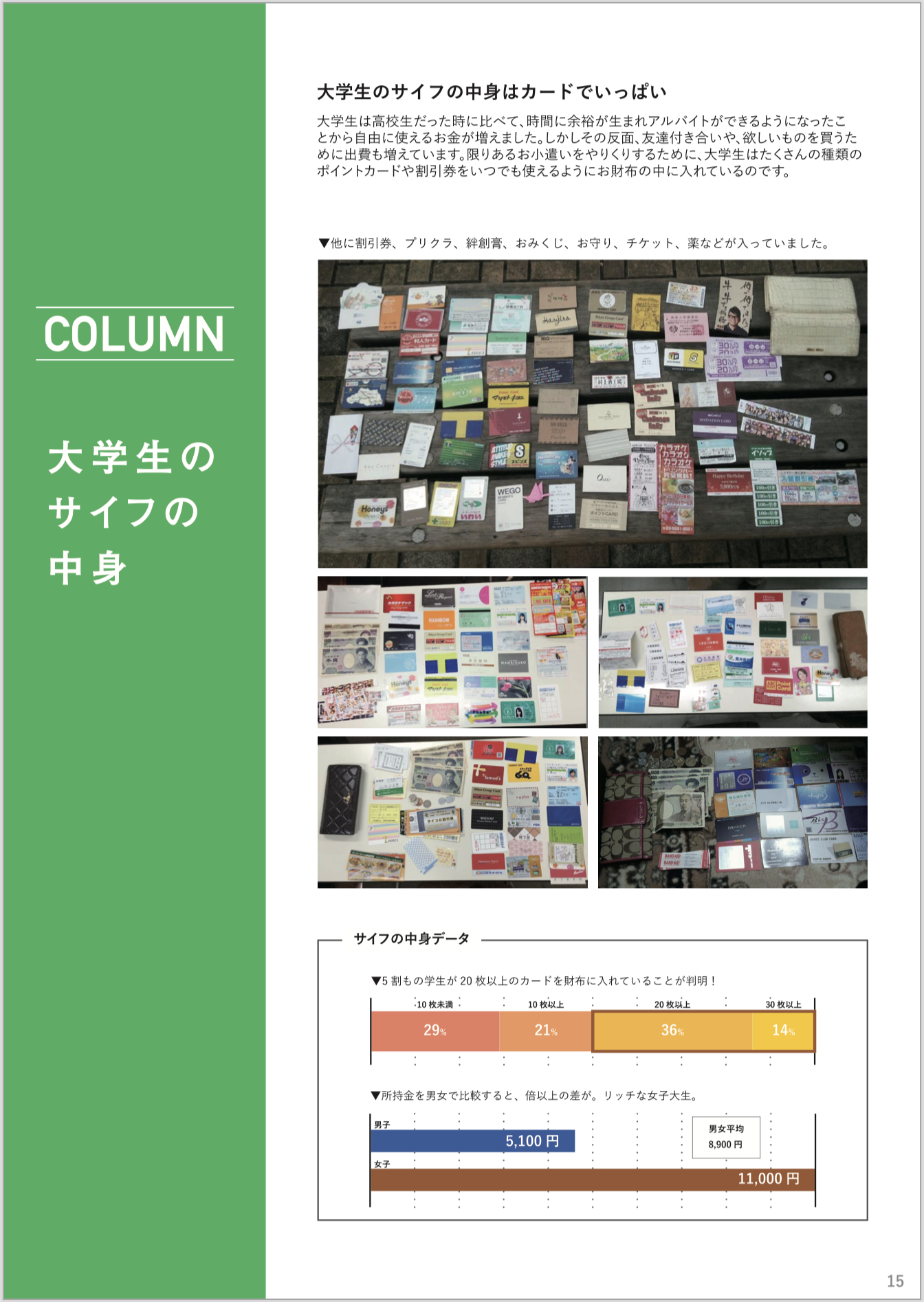

本調査は、「目に見えるもの」から大学生の生態系を紐解いてみました。ファッションや常に持ち歩いている物。また、自分の分身であるSNSのプロフィール画像なども調査対象にしています。共通していたことは「他者の視線」。自分自身をどのようにプロデュースするのかという意識は、以前よりも確実に高まっているのではないでしょうか。

第三者だからこそ分かることと、当事者にしか分からないこと。大学生が、大学生に、聞きました。

※本調査は、アソボット代表の伊藤剛が、文京学院大学人間学部コミュニケーション社会学科『メディアコンテンツ論』の講師に招かれ、その講義内で実施されたものです(2012年度〜2015年度)。

「当事者による当事者のためのリサーチプロジェクト」とは、社会調査やリサーチといった、いわゆる「調査」を“ある種のコミュニケーション”と捉え直す活動として始めたものです。本来、調査というのは「当事者ではない誰か」がリサーチして、分析したものです。つまり、「客観性」が最も大事なこととされています。しかし、定量的なものであれ、定性的なものであれ、調査は「誰か」が「ある誰か」に聞いた行為で、ひとつの「コミュニケーション行為」とも言えます。であれば、調査における回答というものも、「誰に問われたか」によって変わる可能性があるのではないか。そもそも、当事者にしか考えつかない「問い」もあるのではないか。そのような仮説をもとに、このリサーチプロジェクトが行われました。

CREDIT

『ダイガクセイ白書』『ダイガクセイ辞書』『ダイガクセイ図鑑』

企画・編集:アソボット

デザイン:西村克哉

協力:文京学院大学人間学部