〜特別展示企画『A Message to Humanity』〜

ようこそ、「ノーベル平和センター」へ

毎年、年の瀬が近づくと、いろいろな賞の発表や授賞式が話題となります。なかでも、世界的に最も注目される賞のひとつが「ノーベル賞」ですが、2024年12月10日、原爆の被害を訴え続けてきた日本原水爆被害者団体協議会(以下、日本被団協)が「ノーベル平和賞」を受賞しました。世界情勢が混沌とし、核兵器を所有する大国が核の使用をほのめかす現代において、核兵器の非人道性を語り継ぎ、核廃絶の必要性を唱え続けてきた活動が評価されました。

ところで、「ノーベル平和賞」の知名度や関心は高いものの、ノーベル賞の発表後の活動や展開についてはあまり知られていません。実は、この授賞式が行われるオスロ市庁舎の隣に『ノーベル平和センター』という施設があります。

ノーベル平和センターは、歴代のノーベル平和賞受賞者の活動に関連づける形で、子どもや学生を対象にした教育プログラム、講演会、ワークショップ、対話イベントなどを実施し、国内外から訪れる人々に平和の大切さを伝える役割を果たしている場所です。

毎年ノーベル平和賞授賞式に合わせて「ノーベル平和賞企画展」も開催され、最新の平和活動に触れることもできます。単なる博物館ではなく、平和とは何か、対話と理解がなぜ重要なのかを問いかける「考えるための空間」でもあります。

特別展示企画『A Message to Humanity』(世界人類へのメッセージ)

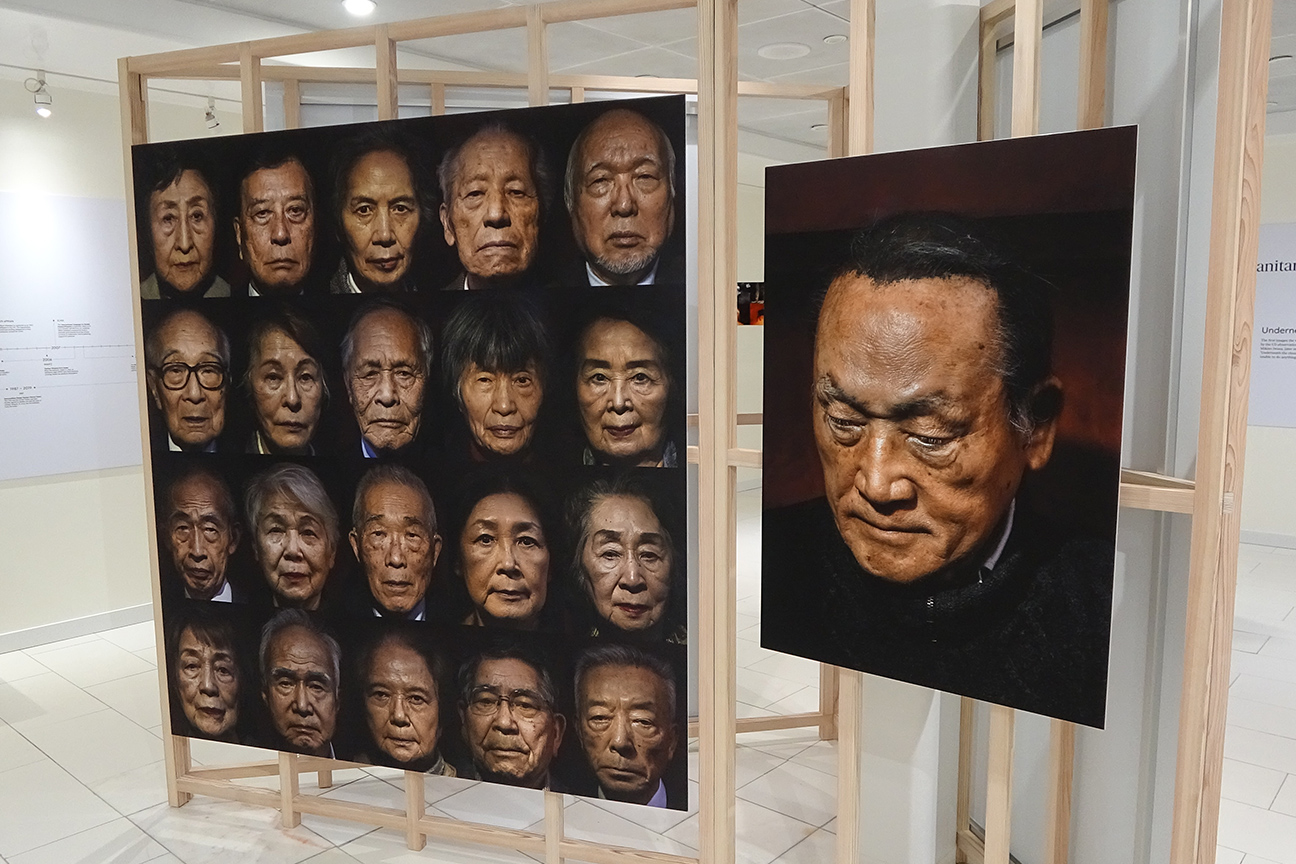

「考えるための空間」という役割を担うノーベル平和センターが、2024年の授賞式の翌日からオープンさせたのが特別展示企画『A Message to Humanity(世界人類へのメッセージ)』。写真家集団マグナム・フォト所属のアントワン・ダガタ氏が撮影した被爆者の写真を始め、原爆や日本被団協の活動などを視覚的に展示する内容となっています。

同センターのディレクターによれば、「この展示企画は、人類に耳を傾け、行動を起こすよう呼びかけるものです。日本被団協が核兵器のない世界を目指す活動を紹介し、被爆者の声を聞いて、核兵器が二度と使用されないよう行動を起こす必要があると、世界中にメッセージを広めることが目的」と述べています。

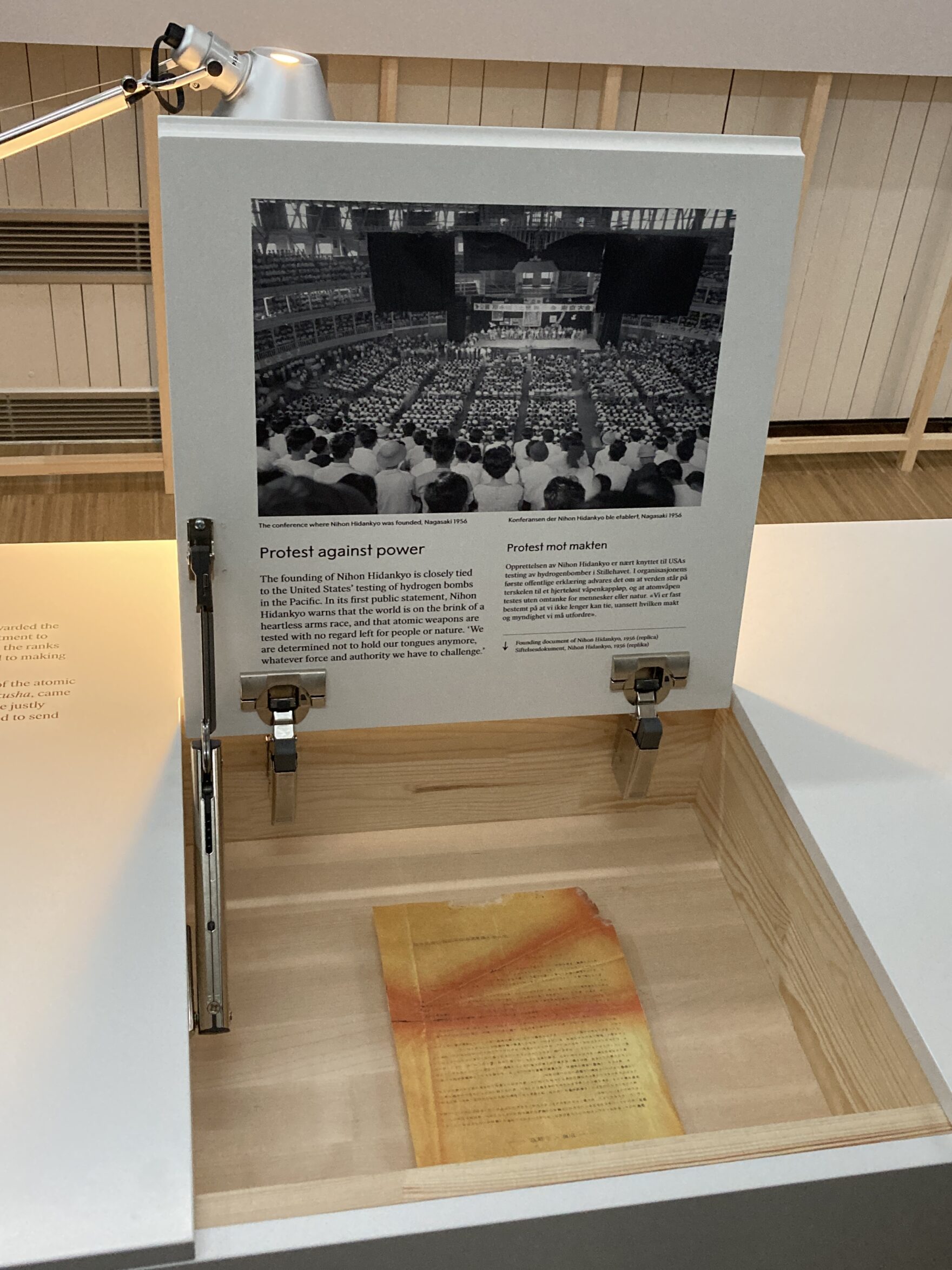

展覧会は、まず「原爆」を伝える展示から始まり、来場者に原爆の広範な破壊と苦難を体感してもらうべく、キノコ雲の下の世界に導きます。そこから、日本被団協が1956年から主導してきた「核兵器のない世界を目指す活動」について学んでいく内容となっています。

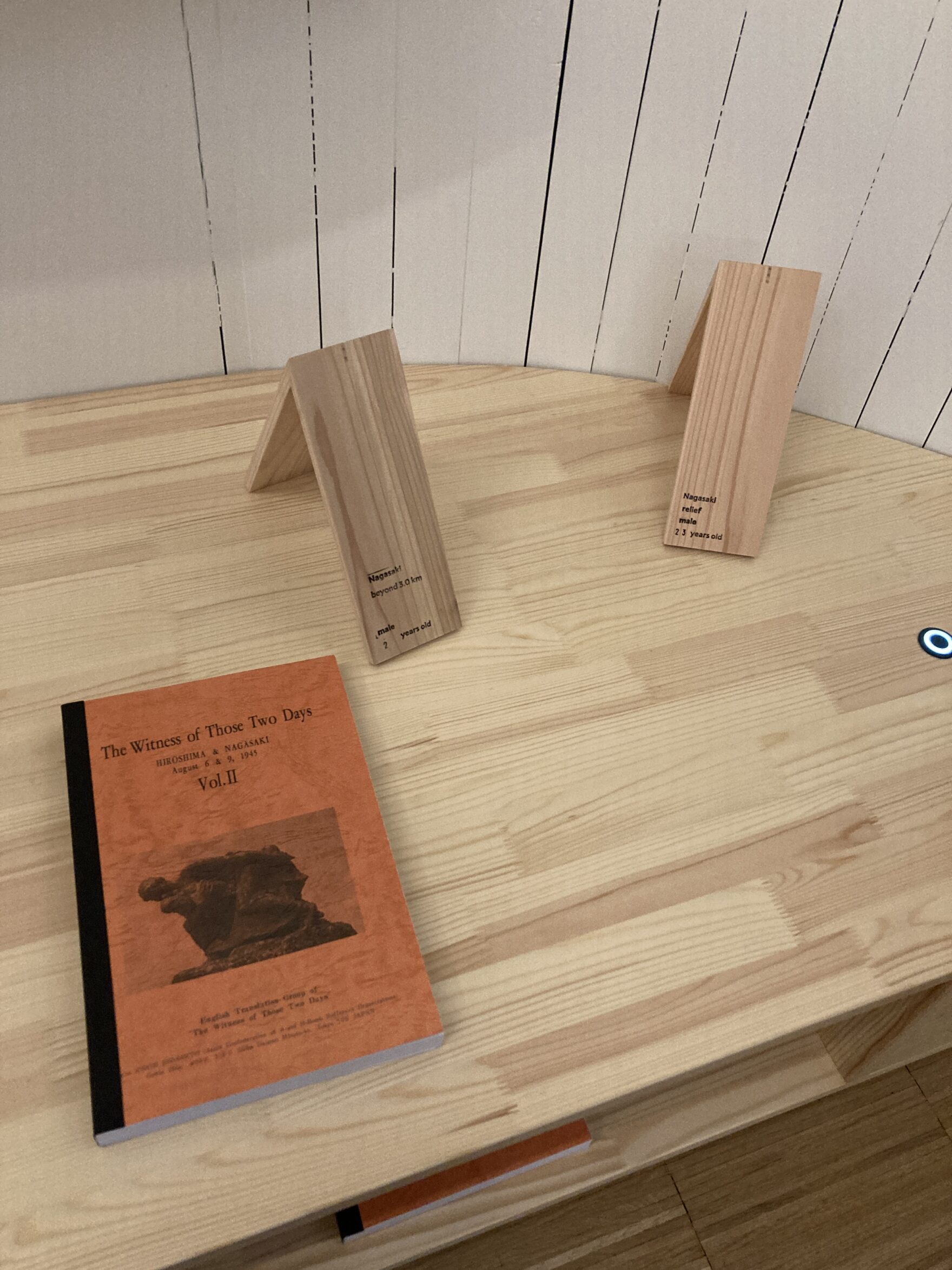

また、建築家・隈研吾氏が、この展覧会のために制作した特別なインスタレーションもあります。広島産の木材を使い、木材に切り込みなどを入れて組み合わせる「木組」という伝統的な手法を用いて、1000人の被爆者の証言を表現する1000個の木製のオブジェが制作されました。来場者はこれらの木のオブジェと対話し、その物語と向き合うよう促されます。

そして、展覧会の最終パートでは、核兵器に関する「現在の政治的トピック」が取り上げられ、日本被団協が始めた活動を新たな世代が継続し、そして継続しなければならないことが強調される、という構成になっています。

このような日本の被爆者たちによる切実な願いを、世界中の人に届けたいと企画された本展示は、ノーベル平和センターの設立以来初となる新たな展開を迎えました。年に3回「地球一周の船旅」をコーディネートする日本の国際NGO『PEACE BOAT(ピースボート)』と提携協定を結び、戦後80周年を記念する航海「Voyage120」(2025年4月〜8月)のクルーズ船内に常設スペースを作って、“洋上特別展”として公開された特別展示企画です。

「展覧会を地球一周させる」というこの企画は、これまでノルウェーのオスロを訪れた人しか見ることのできなかったノーベル平和賞の展示を、船を使うことで世界中の人たちに届ける機会になったことを意味しています。さらにピースボートのコーディネートにより、被爆者の方々も一緒に乗船することで、展示と合わせて世界各地で「被爆証言会」も開催されるといった、名実ともに「世界人類へのメッセージ」を伴う特別企画となりました。

ノーベル平和センター・広報ディレクターのインタビュー

このような特別な展示企画に関わったノーベル平和センターの広報ディレクターであるキム・レクステン・グルンネベルグさんに、今回の展示趣旨や狙いをインタビュー形式で伺いました。

Q.今回の展示の内容は、そもそもどのように企画されていったのですか?

まず、今回の企画展のタイトル『A Message to Humanity(世界人類へのメッセージ)』は、1965年に発表された日本被団協の結成宣言「世界への挨拶(Message to the World)」から名付けました。この宣言の中に、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうという決意を誓い合った」とあります。ノーベル平和賞受賞者の功績を知らせ、広めていくという使命を持ったノーベル平和センターとしては、この日本被団協の決意に忠実に企画展を作りたいと思い、被爆者の表情がよく分かるような写真を展示に含めることにしました。

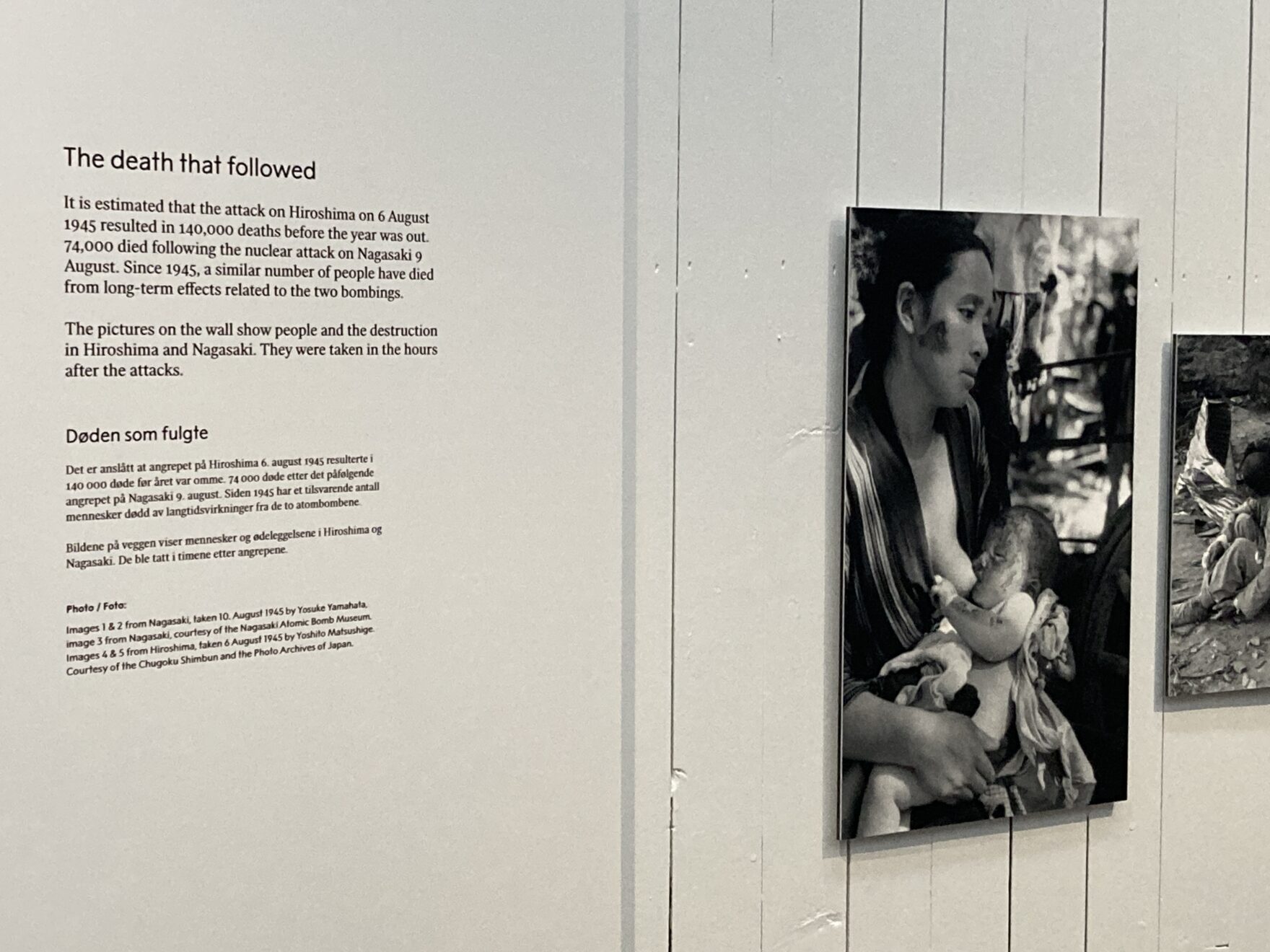

展示の中でも目を引くのが、原爆と聞いて思い浮かべるであろう有名な「きのこ雲」の写真です。これを展示して、その横に「この写真は人間への破壊的な影響を写していない」という元被団協代表委員の岩佐幹三(いわさみきそう)さんの言葉を紹介しています。写真では、きのこ雲の下に広がるのは不毛で荒涼とした大地に見えますが、ここは多くの人間が生きて生活をしていた場所でした。まさにこのきのこ雲の下にいて生き残った人々(被爆者)が、2024年のノーベル平和賞受賞者たちなのです。

私たちは、被爆者たちのストーリー、経験を紹介し表現したいと思い、きのこ雲の写真の隣りには、被爆直後の被害を表す多くの写真や赤外線カメラで撮影した写真を展示しています。雲の上と下の違いを目の当たりにしてもらいたいからです。撮影に赤外線カメラを使った理由は、当時原爆が落とされた直後の灼熱地獄のような状況を想像できるようにしたかったのです。

Q.原爆のテーマを展示の形にする上で難しかった点は何ですか?

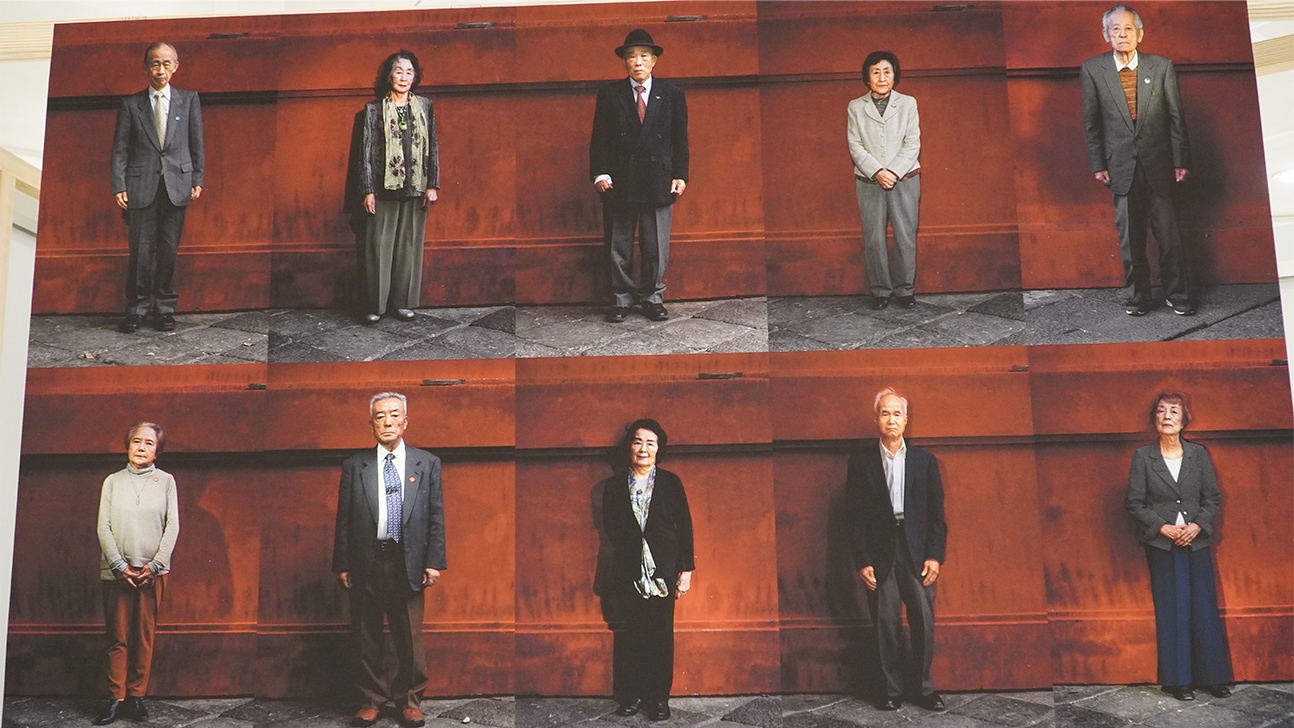

今回の展示では、日本被団協また被爆者たちのメッセージや強い決意と覚悟を表現したかったので、お一人お一人の写真を撮りました。でも、大変短い時間での撮影だったため、来日した写真家は東京近隣にお住まいの被爆者しか写真に納められず、広島・長崎まで撮影に行けなかったのはとても残念でした。

また、現在の世界を覆う、重くて深刻で、恐怖に繋がるテーマではあるけれど、希望や具体的な解決策も示したかったので、それには苦労しました。

「核兵器のない世界なんて、理想的な夢でしかない、ユートピアを語っているにすぎない」という人もいますが、これまでの人類の歴史を振り返れば「そんなことできるわけがない、理想にすぎない」と言われてきたことが実現しているのです。それを伝えるために、「女性参政権」「奴隷制廃止」「アパルトヘイトの終わり」「人権の世界的な規範」「ベルリンの壁崩壊」など、具体的な歴史の事例を挙げて表現することにしました。

Q.写真家アントワン・ダガタ氏は、どのように選ばれたのですか?

フランス出身の著名な写真家アントワン・ダガタ氏を選んだのは、彼がこれまでにトラウマを扱った作品を残していたからです。ダガタ氏は、多くの写真が展示され出版される大変有名な写真家ですが、実は薬物依存になり、住所も定まらずホームレスであった時期もありました。そんな彼自身の経験から、見る人に問いかけるような写真・作品を数多く残してきました。

また、『ヒロシマアーカイブ』(被爆者の体験と想いを未来の地球に遺して行くために、蓄積されてきた大量の資料と、インターネット技術を融合した多元的デジタル資料)にも協力していました。それらのことが、彼が選ばれた理由です。

Q. ダガタ氏の撮影時にはどのようなこだわりがありましたか?

先ほどもお話したように、「きのこ雲の下でどのように人間が被害にあったのか」を示す写真があります。この一部は、ダガタ氏が2017年にヒロシマアーカイブに協力した時に撮影したもので、白黒やセピア色、緑色がかった写真、また赤外線カメラを利用した現代的な撮影方法を使っています。これによって、燃える街、そこにいた動物や人間をよりリアルに想像できるようにとの想いが込められています。

写真に映る被爆者たちの表情が、みなとても深刻な顔をしていることにお気づきだと思います。真剣な顔というよりも、「怒っている」ようにさえ見えるかもしれません。これは「核兵器のない世界を目指す覚悟がにじみ出る表情を撮りたい」という、ダガタ氏の強いこだわりからきたものです。

もちろん、被写体になった被爆者の中には、普段は前向きでいつも笑顔の方もいらっしゃいました。そのため、あまり見慣れない表情かと思いますが、そこが狙いです。被爆者のみなさんの強い意志を表現したかったのです。

Q.ピースボートと共同して「洋上特別展」を実施するに至った背景は何ですか?

オスロのノーベル平和センターでの展示に受賞者本人をお迎えする際には、「これから私たちはどのようにみなさんの活動を支えていけばいいですか?」と必ず尋ねます。今回の日本被団協のみなさんの場合は、「どうか私たちの核兵器廃絶へのメッセージを世界中に広めてください」と答えられました。

そんな時に、7年前にノーベル平和賞を受賞した『ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)』の国際運営グループであるピースボートが日本被団協の方々と一緒にオスロに来ることを知り、相談しました。いろいろなアイデアが出ましたが、私たちが一生懸命に制作した展示をピースボートの船の上に再現できれば、ノルウェーのオスロに来なくても目にできる人が増えるのではないかとのアイデアにまとまりました。そのようにして、被団協のメッセージを世界に広めるための手段としての『ノーベル平和賞ピースボート洋上特別展』が実現することになったのです。

構成・文:伊藤剛/取材協力・写真提供:ピースボート

洋上特別展は、戦後80周年を記念したピースボートの航海『Voyage120』として、2025年4月から8月まで107日間かけて18カ国・21都市を巡り、クルーズ期間中には各寄港地の市民を含め、述べ約2000人以上が見学しました。今後も、2025年4月から3年間は洋上特別展を開催予定です。