〜同時代を生きる子どもたち〜

いま、だからできること。

初出はGENERATION TIMES(vol.3)に掲載。2005年4月、反日デモが突如吹き荒れていた中国に、女優・宮﨑あおいさんと一緒に同行取材をし、彼女の目を通して見た「同時代を生きる子どもたち」をまとめた記事になります。

日本のテレビを「反日デモ」が埋め尽くしていた4月半ば過ぎ。時を同じくして、一人の日本人が中国を訪れていた。宮﨑あおい。矢沢あい原作漫画の映画化『NANA』(05年秋公開予定)で主演、青山真治監督の『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』で今年のカンヌ国際映画祭(「ある視点」部門)に参加を果たした注目の映画女優だ。

その宮﨑が訪れたのは、西にチベット自治区が隣り合わせる雲南省。大理などの街から、“世界の屋根”と言われる6000m級の山々に点在する小さな村まで足を延ばした。

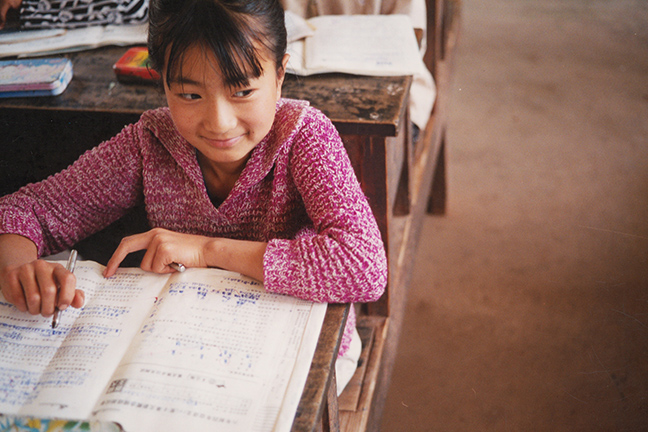

中国西南部の奥地で、彼女は少数民族の生活に触れ、たくましく生きる子どもたちと出会っていた。

文:今村亮 写真:宮﨑あおい

彼女のようなスタンスで、映画女優を続けるのは日本では稀だ。ドラマや大作映画に頻繁に出演しているわけではないのに、各方面から評価され、映画のほか多くのCMやプロジェクトに起用されている。永瀬正敏、高嶋政伸など個性溢れるキャストがハンディカメラを片手に中国を歩くシリーズCM『LIVE/中国/ANA』では、トップバッターとして上海を訪れ、ロウソクの灯のみで一夜を過ごすという“環境”キャンペーン『100万人のキャンドルナイト』では、イメージキャラクターとして抜擢された。共に仕事をした人は、声を揃えて彼女の高い感性と自然な立ち振る舞いを讃える。ただ女優としての才能だけでなく、人を引きつける自然な魅力が宮﨑あおいにはあるのだろう。

そんな彼女が、中国に行った。若い世代による反日デモがアジア各地で起こる最中、同じ時代に生きる同世代として敢えてアジアへ向かった。都市部ではなく、少数民族の文化が残る場所で暮らす人たちと出会うために。彼らの生活を見て何を想うのか、それは彼女自身が知りたかったことかもしれない。宮﨑あおいを通すからこそ見える世界の片隅があった。

世界最高峰へ続く中国西南部の山々は、古くからチベットや中国の少数民族の多くが「神」と崇めてきた。その圧倒的な風景は日本では体感することのできない神々しいオーラを発している。

「青空や星空、自然がとにかく綺麗なのって、人に見てもらうためにあるからじゃなく、ただそこに在るからだと思うんです。子どもたちも同じで、観光客の目を意識してそこにいるんじゃなく“ただそこにいる”。だから落ち着くし、自然と中に入っていけるんだと思います」

宮﨑は、この旅を写真集という“形”にして残すためカメラを持っていた。現地の人々のありのままの生活を伝えるためであり、今の彼女を伝えるためでもある。だが、写真に慣れていない人々はそう簡単には撮らせてくれない。無愛想に背を向けたり、拒絶する人もいる。恥ずかしがって下を向いたり、逃げ出す子どももいる。そんな時、彼女はレンズを向ける前にまず話しかける。つたない中国語や通じないはずの日本語で。

「ちゃんと目と目が合えば、それだけでさっきまでとは違う関係になれることがあるんです。写真を撮りたいと思って話しかけても、通じ合えたからこそ撮らない場合もあるし。この旅では撮影させてくれたお礼にお菓子を渡そうと持ち歩いていたけど、あえて渡さないこともありました。それをすることで、その利益のために私との時間があったと思われたくなかったから」

短い時間で繊細な心の対話をする。女優という仕事柄、短時間の撮影で相手とコミュニケーションをとらなければならないこともある。彼女の才能はそういう時、自然と発揮される。

大理に到着した翌日、そこから更に車で約3時間移動したところにある「諾鄧村」を訪れた。この地域独特の赤土の山に沿って、斜めに築かれた村の一番高いところに小学校がある。宮﨑は肩で息をして「これじゃあ、毎日が大変だね」とこぼしながら通学路の山道を登る。

小学校の昼休み、突然カメラをさげて教室に現れた日本人に、子どもたちは少し警戒した様子を浮かべる反面、興味津々の眼差しを向けた。言葉は分からないが、笑顔を絶やさず優しく語りかける彼女に対して、いつしか心を許していく。最初は逃げていたカメラにも勢いよく近づいていく。宮﨑を含めたクラスの全員が笑って過ごした1時間。言葉のないコミュニケーションに「ひたすら幸せだった」と振り返った。

「何もない田舎だけど、豊かな自然と子を守る大人たちがいる。子どもたちは目をキラキラ輝かせて、夕方になると学校から駆け下りていく。そして、おいしい夕食を家族で食べる。それってすごく恵まれている」

現地では、当たり前のことかもしれない。しかし、日本の都会では確実に失われている風景だった。子どもたちは、自然の中でその一部として生き生きとしていた。

もうひとつの大きな出会いは、約10日間の山間を巡る旅から戻ってきた街・昆明でのこと。重い荷物を引きずるようにして歩く若い物乞いの女性と出会った。撮影をしていた宮﨑が気になって注意深く見ると、重たそうな荷物に見えていたのは小さな女の子だった。

「今までに行った他の国でも物乞いしている人はたくさん見ました。けれど、なぜかあの二人は気になって仕方がなかった。“生まれる場所が違えば私があの子の立場になっていたかもしれない”。そう思ったんです。私は、仕事には恵まれていると思っていたけど、家族がいて、好きなものが食べられる毎日を疑うことはなかった…。それが普通のことじゃないって知ってしまった感じでした」

撮影後、日本から持参した折り紙で作った鶴とメダル、そして10元札を二人に手渡した。お金を渡すのは気がとがめたが、折り鶴に言葉にはできない想いを込めた。彼女は日記にこう書き残している。

少しだけ笑ってくれたし、子どもが折り紙を喜んでくれた。その顔を見られただけでこっちも幸せになった。それでいいんだと思う。お金をあげるのはダメ、よくないって人もいるし、あげる人もいる。それは人それぞれ考え方が違うけど、自分でしっかり考えて良かったと思えれば、それでいいんだと思う。

二人は16歳と2歳の姉妹だった。気がつかなければ、それはそれで過ぎていく。考えなかったとしても過ぎていく。10元札を渡したことで、二人は何食分かのお金を得た。少しおいしい食事にもありつけるだろう。でも、ただそれだけのことで、根本的な解決にはなっていない。それは宮﨑自身が誰よりも強く感じていることでもある。

「そういう人たちを下に見ているように思われるかもしれない。それに、そのお金で二人が助かるというのなら、他の物乞いの人たちみんなにお金を渡せばいいということにもなる。でもそれは違うと思うし、何にもならない。でも、鶴とお金を渡した時、結局何もできないことだけが分かってしまって、本当に苦しかった」

宮﨑は中国へ出発する前、反日デモのニュースを見て「恐い」と感じていたという。事実、梅里雪山ふもとの明永村で、都市部から来たと思われる観光客の女性に「中国から出ていけ!」と浴びせられた。

「みんな仲良くすればいいのに。寂しいというか、おかしいと思う」

それでも宮﨑は、出会った子どもたちを通して中国を想うことができる。子どもたちも同じように、いつか教育の過程で日本を知った時、彼女を通して自分の言葉で日本を語れるだろう。

「日中関係は二千年の友好と六十年の険悪です。だから今の険悪なんて僕たちの世代でなんとかしましょう」。現地で出会った中国の若者の一言は、将来に希望を持たせてくれた。

表層的なイメージではなく、きちんと向き合った密度の濃い時間が帰国後の彼女にはある。そしてできることも。

「この旅で出会った子どもたちのことを、一括りに伝えることはできません。豊かな諾鄧村の子どもたちと都会の昆明で会った二人は、同じ国でもあまりに違いすぎるから。でも、この旅の出会いでやるべきことが少し分かった気がする。想うだけじゃなくて行動に移さないといけない。一人でも多くの人がハッピーになれるように」

たったひとつ、出会った子どもたちを端的に伝えるとしたら――。

「今、この瞬間も、同じ時間を生きている」

参考資料