横浜DeNAベイスターズ

「球場のある街=横浜」を目指す企業球団としてのコミュニケーション

2012年にオーナー会社の変更により新しい球団として生まれ変わった『横浜DeNAベイスターズ』。スポーツ事業を営む会社としての社内の活性化や、球場のある地域コミュニティとの連携など、今までのプロ野球チームとは異なる新たなコミュニケーション施策に関するクリエイティブワークを手がけました。

Season 1

まず空気を自由な方へ

2012年、プロ野球チーム・横浜ベイスターズは、IT会社のDeNAがオーナーとなり、新たに『横浜DeNAベイスターズ』へと生まれ変わりました。

ファンからの期待とは裏腹に、長らく野球界だけに関わってきた球団企業と、常に新しい変化を求めるIT 業界との間に横たわる“価値観のギャップ”は、想像以上に大きなものとして存在していました。

その際、インターナル・コミュニケーション施策として実施したのが『次の野球』です。これまでの既成概念にとらわれることなく、自由な発想でアイデアを表現する。全社員だけではなく、全選手&全コーチングスタッフから集めたことが、この企画をドライブさせました。

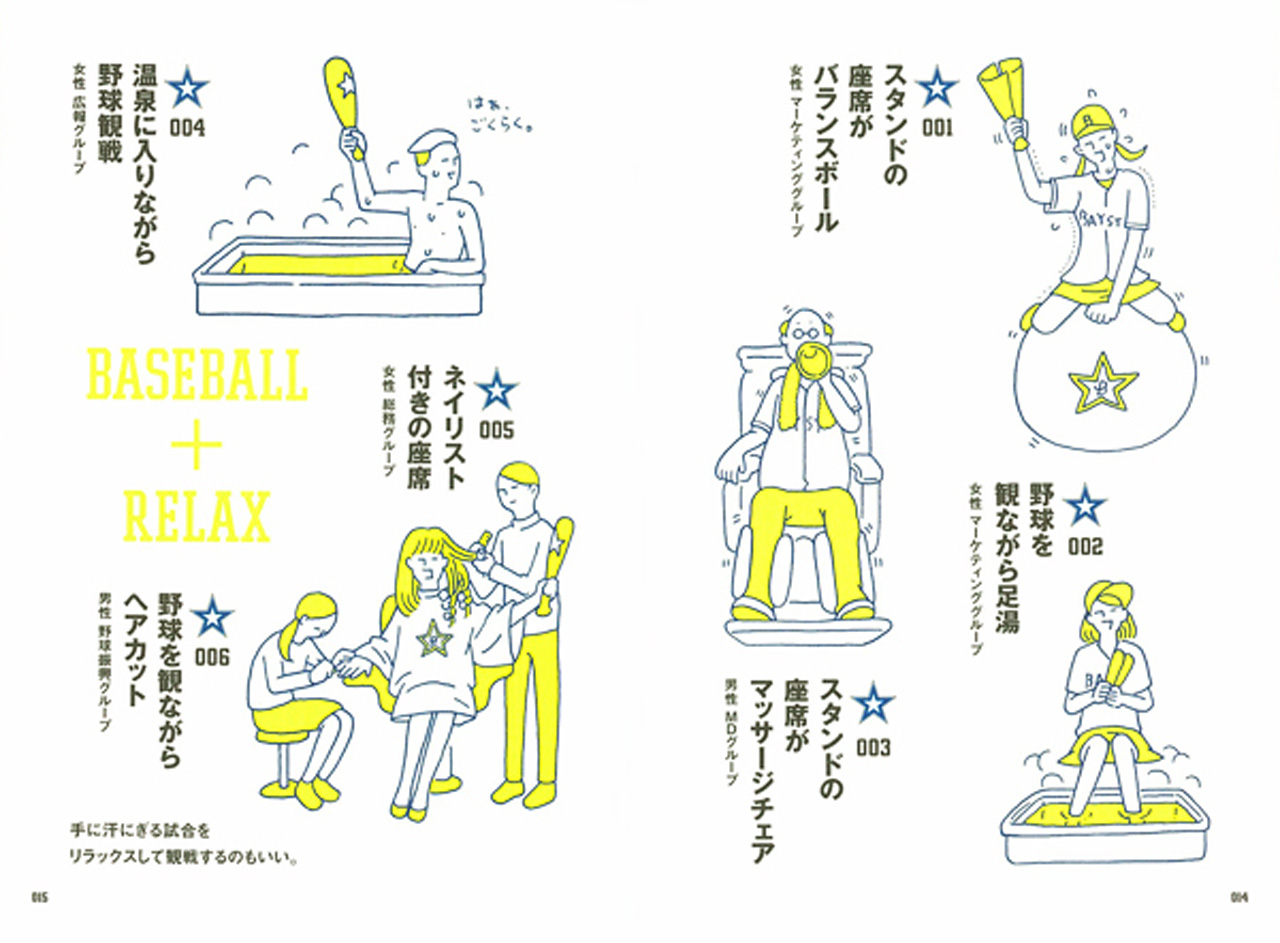

〈子どもたちが寝転ぶことができるシート〉〈ビールが飲み放題のシート〉〈パラシュート降下して選手が登場する〉〈ファンがスタメンを決める日〉など、実に160を超えるアイデアが集まり、中には突拍子もないアイデアもありましたが、これらのいくつかは実際にスタジアムや球場演出などで採用されました。

ファンやメディアの間でも話題となったことで、社内向けだった企画は、最終的に一般書籍としても発売。何よりの一番の収穫は、社内の空気がその前と後でポジティブなものへ一変したこと。それが改革のはじまりだったと思います。

Season 2

半分しか入っていない客席をどう埋めていくか

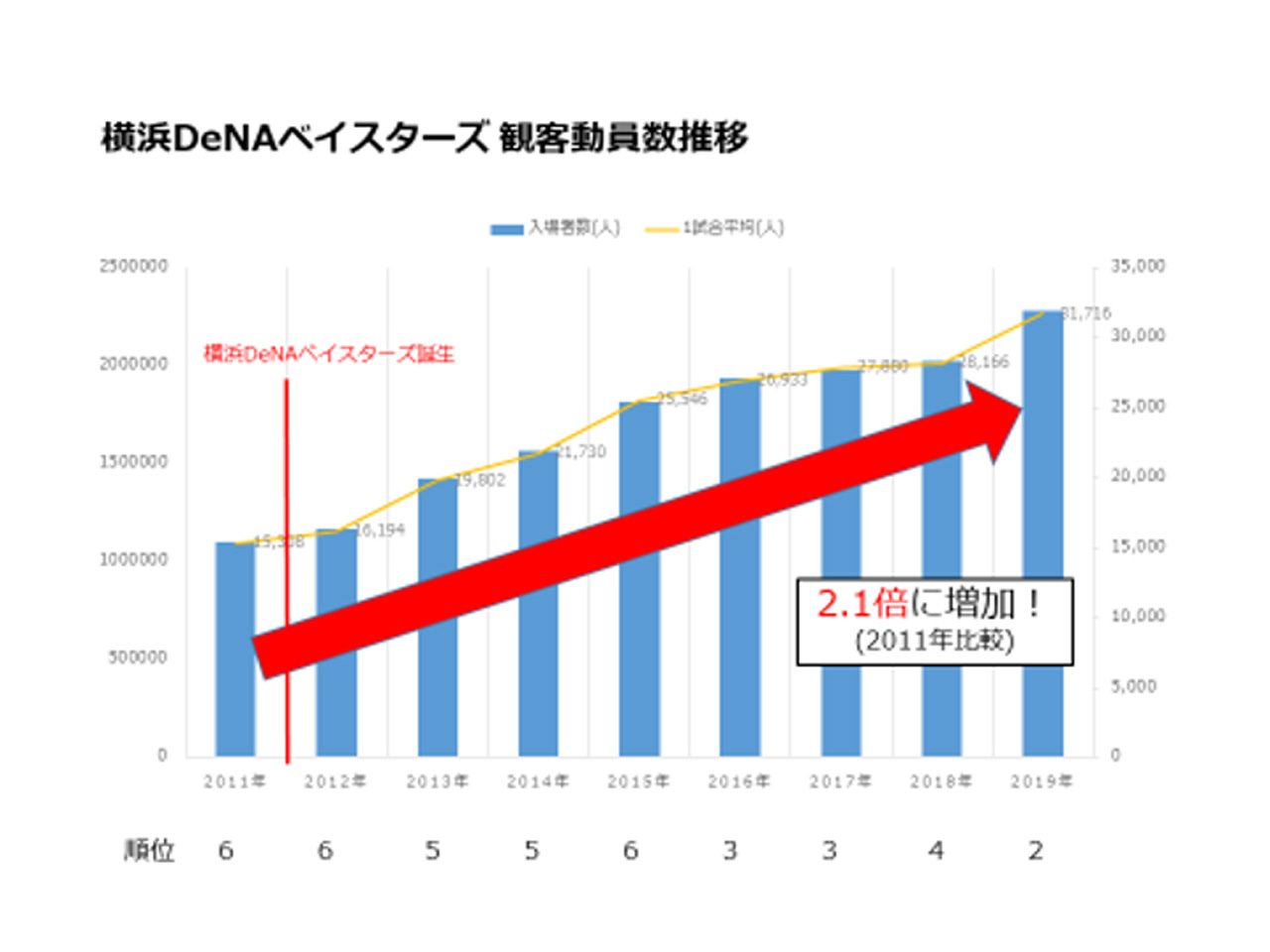

2012年当時、一試合の平均観客動員数は約1万6千人。横浜スタジアムには約3万席があるため、約半分しか入っていないという状況でした。

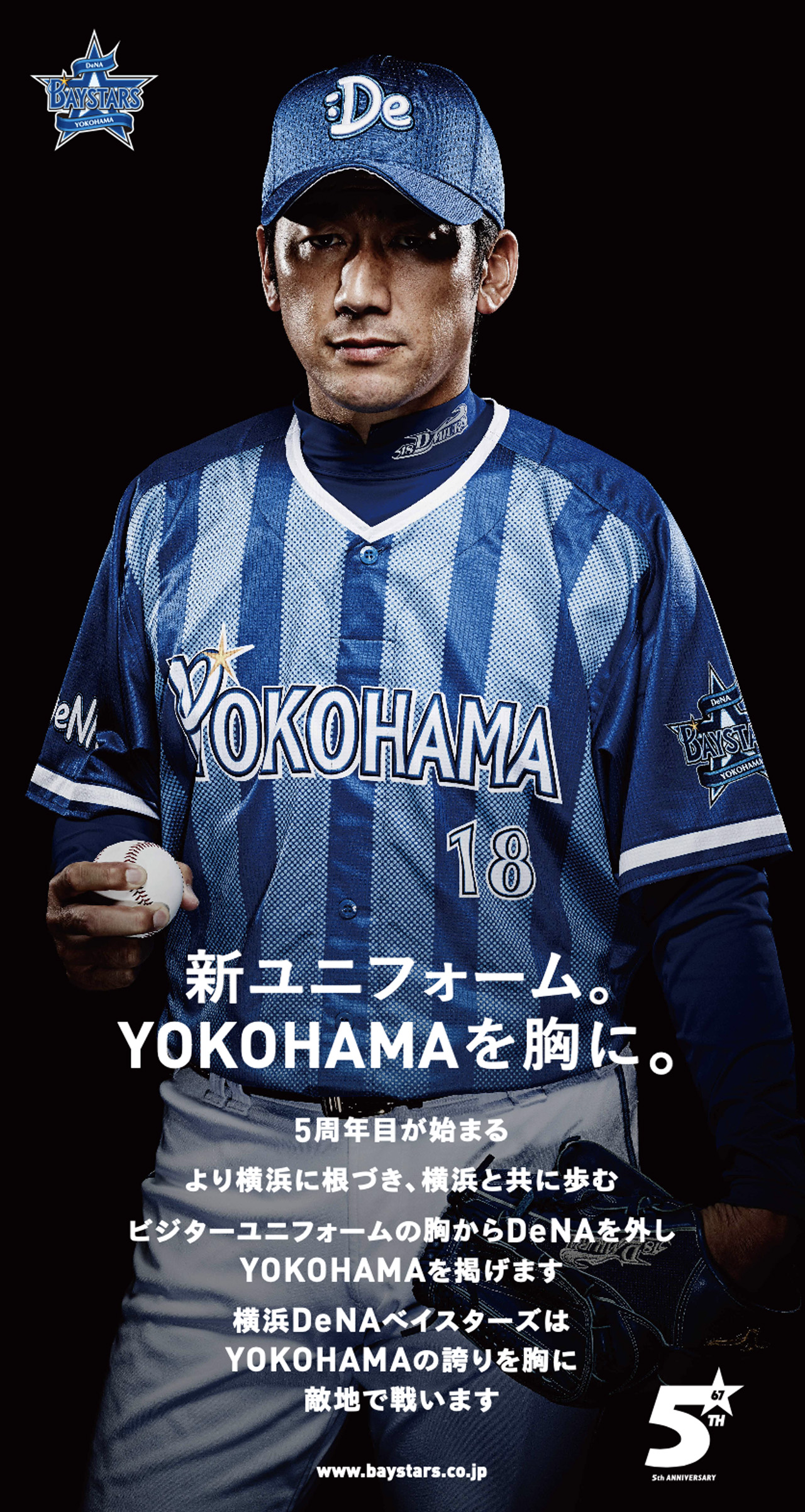

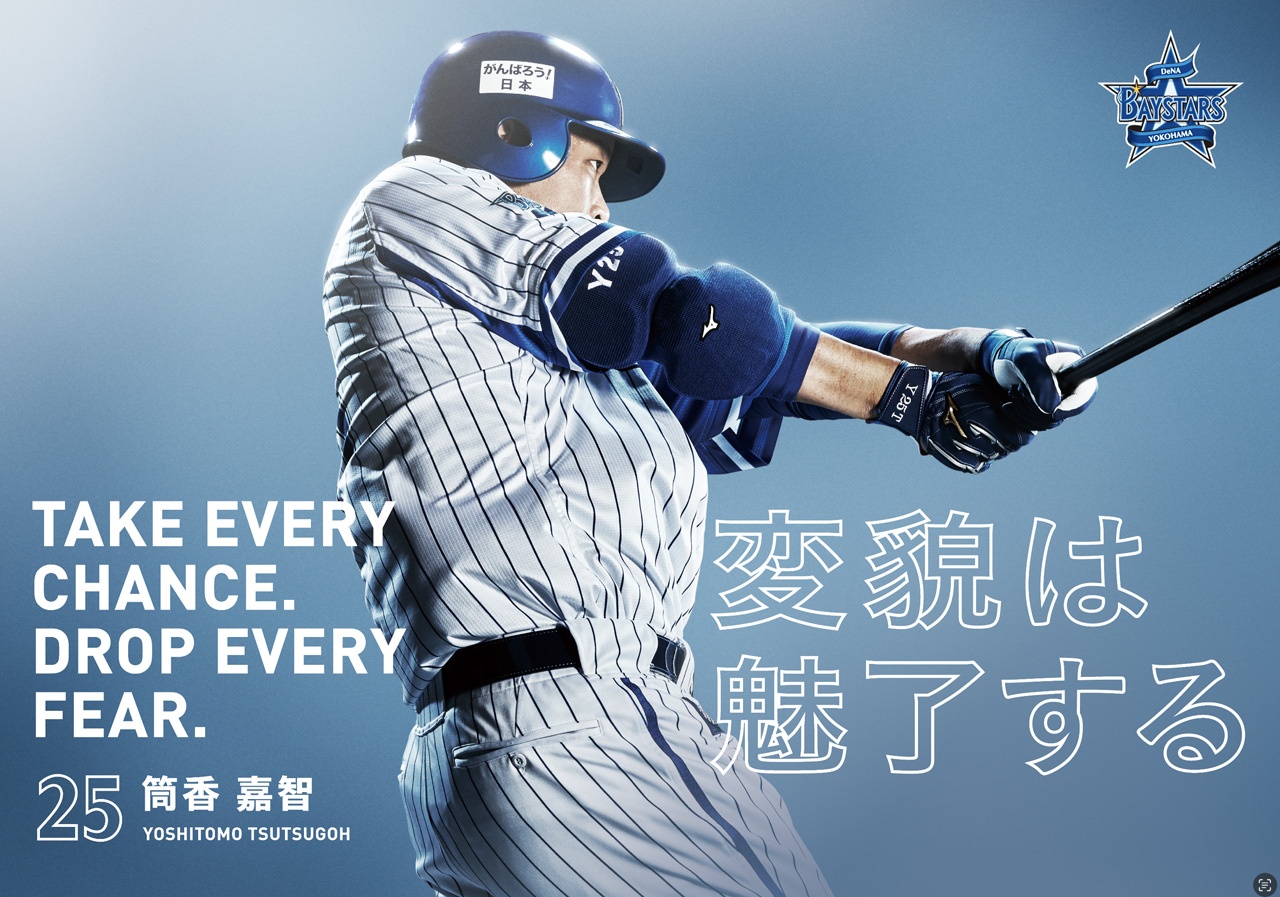

そこで2014年度からは、「地元開幕戦」に向けた広告展開を大幅に拡大。スタジアムから関内駅、日本大通り駅までを『ベイスターズタウン』と位置づけ、駅構内の壁や改札、階段、電車内に留まらず、街を走る路線バスやマンホールなど、街中のあらゆる場所に広告を掲出。

内容もそれまでの「野球を観よう!」というものから、選手たち一人ひとりに共感できるメッセージへと変更し、「野球」そのものへのイメージの刷新することが狙いでした。

上記の『次の野球』で、「チームそのものが街づくりそのものにかかわるべき」と記されているのですが、この広告戦略はその第一歩という位置付けになります。

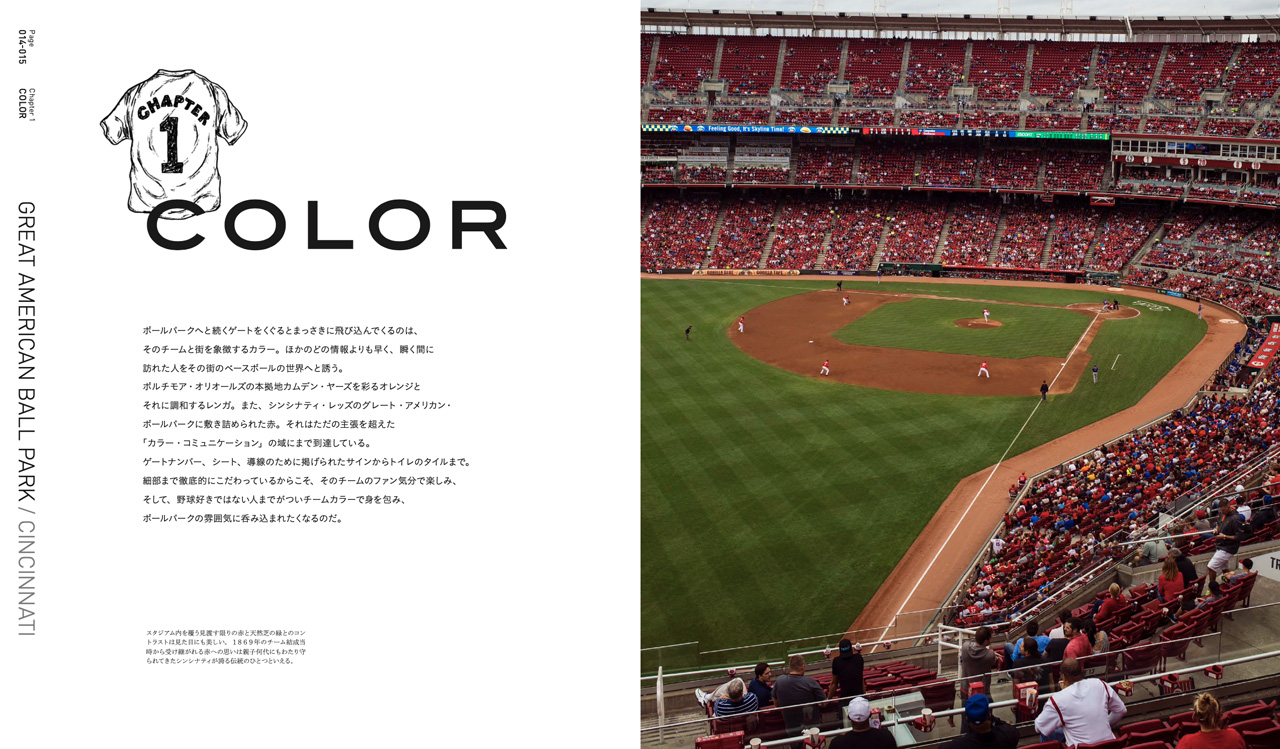

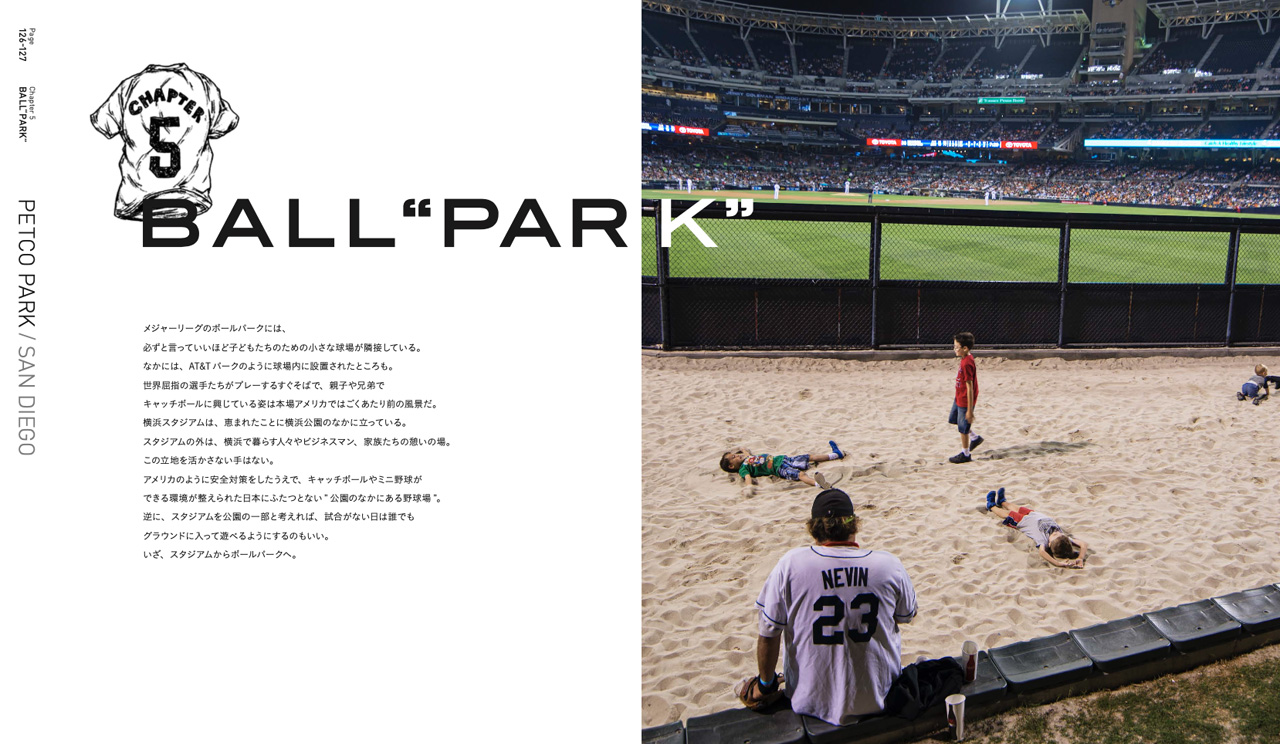

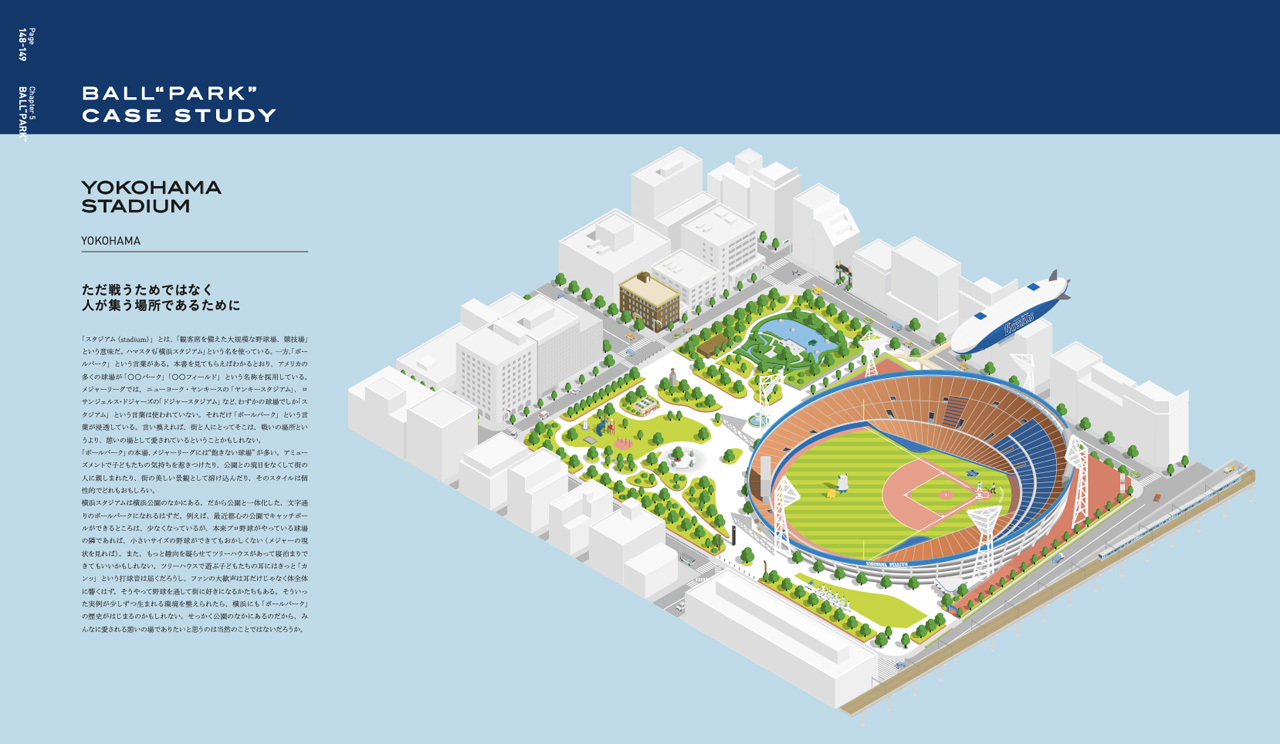

2014年度は、最終的に一日の平均観客動員数が約21,700人。それでもまだ8,000もの空席があります。チームは広告だけでなく「満員プロジェクト」と銘打って対戦カード毎にさまざまなイベントを打ちました。女性限定でユニフォームを配布する『YOKOHAMA GIRLS FES』、ファンの夢をハマスタで実現してもらう『DREAM PROJECT』、チームに貢献してきたレジェンドに最大級のリスペクトを示すためのキャンペーン、ハマスタを「ボールパーク化」するためのリサーチや書籍編集など、今までのスポーツブランディングにはないような数々の施策をチームとともに企画させていただきました。

Season 3

ポジティブな循環に火を焚べつづける

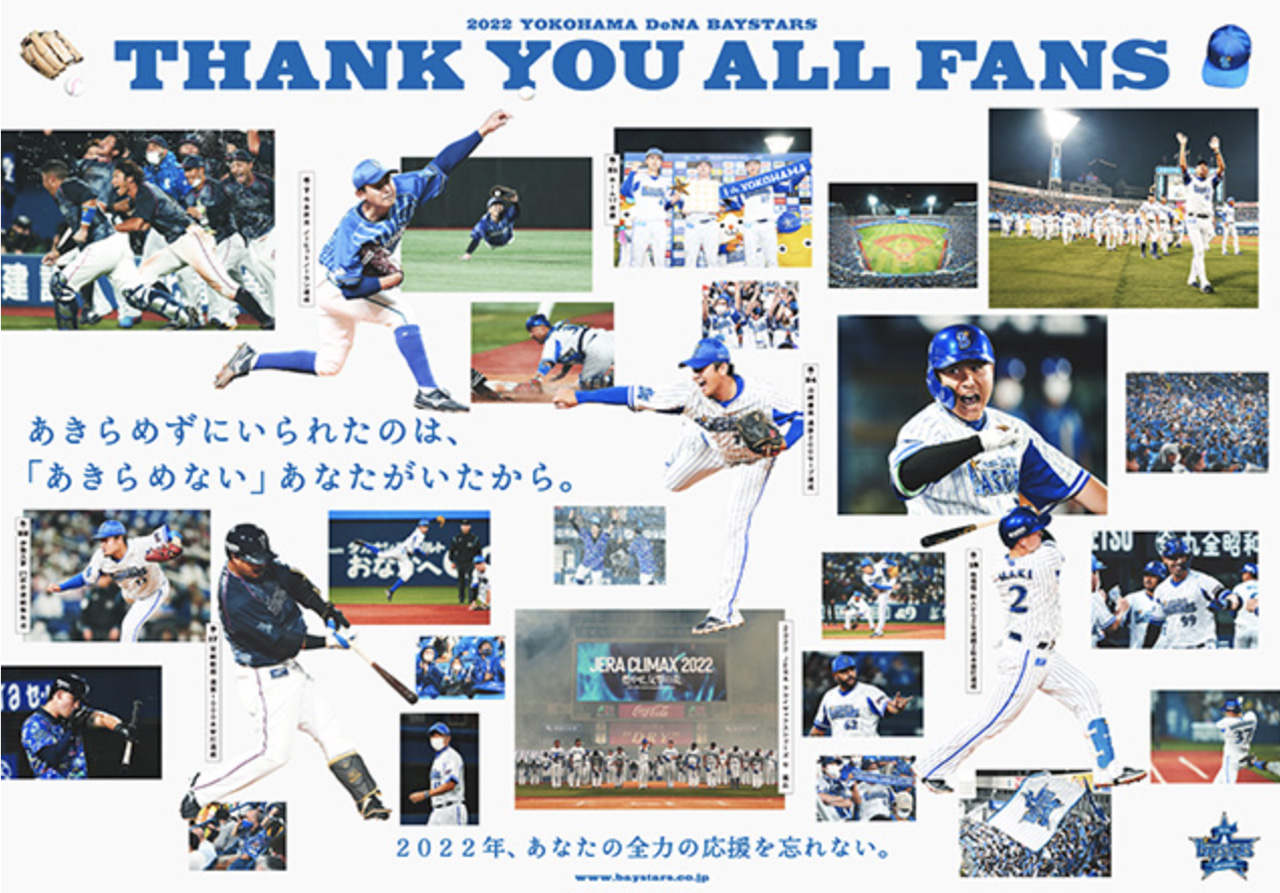

横浜DeNAベイスターズの一連のプロジェクトは、一度歯車が噛み合うと、それが雪だるま式にポジティブな循環へと成長していくのを目の当たりにした恵まれた事例です。

観客動員数は2019年まで(※パンデミック前)上昇を続け、一試合平均31,700人を超えました。これは全試合でほぼ満員になったことを意味します。

これらの成功要因には、そもそも野球が「日本の国民的スポーツ」という素地があったからということはもちろんありますが、それでも同じことをしているだけではいつの間にか(しかもあっという間に)窮地に陥るということも事実です。

成功に至るまでの間をチームの側で伴走させてもらったことで、球団内部の一人ひとりがどれだけの努力を積み重ねてきたかも見ることができました。

ファンづくりの変革は、熱量のある内部の人から始まり、その温度感を生かした施策で点火し、つづく施策で焚き付け、大きな円を描くように広げていくことが必須です。大切なことはその熱量を上げ続けるために、常に新たな視点をもち、その時点で正しいと確信できる変化を次々に投入していくことだと考えています。

©YDB